« Merci pour le spectacle d’un enfant comblé » écrit en juin 1973, Corinne, cette jeune inconnue qui avait observé un petit garçon pour qui La Gargamoëlle exposée au Salon de la Jeune Sculpture dans les Jardins du Luxembourg avait révélé d’un seul coup le monde physique et celui du rêve.

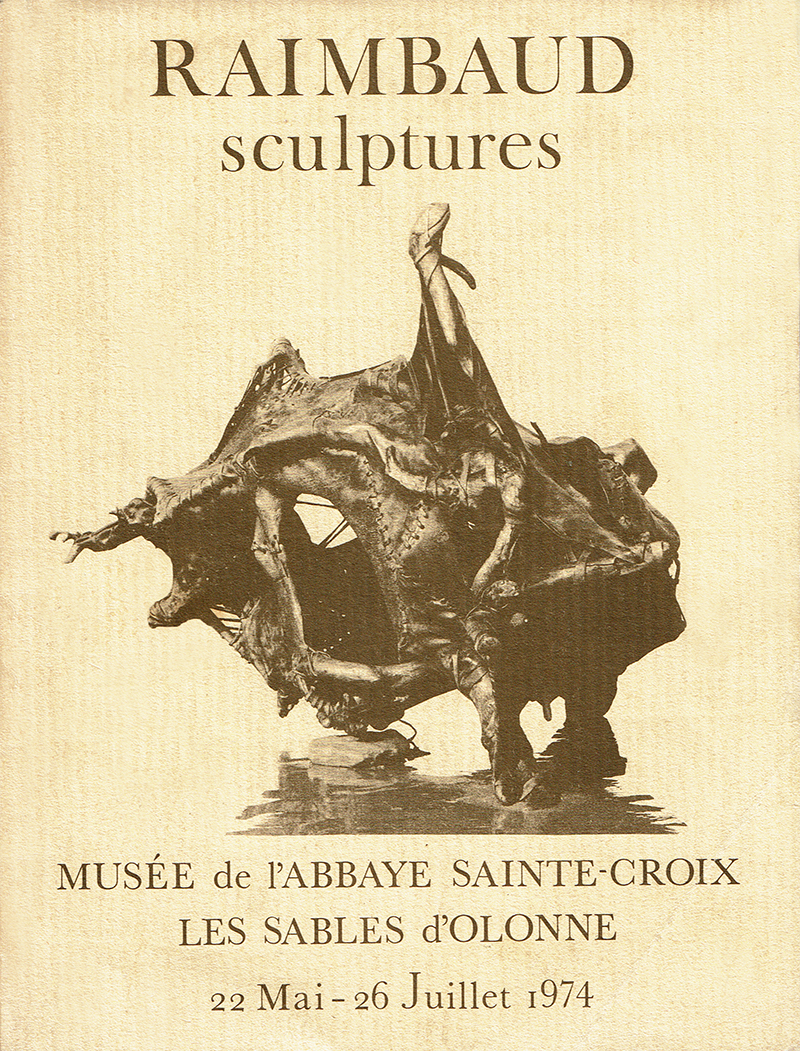

Cette Gargamoëlle, œuvre maîtresse à cette date du sculpteur vendéen, Michel Raimbaud (républicain de 1793, issu d’un ancêtre bonapartiste, d’une sage et bonne grand’mère paysanne, d’un père ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, gradé commandant, professeur de dessin, chercheur alchimique), avait su toucher les fibres les plus sensibles d’un enfant. Et cela me rappelle sur un tout autre plan ce que me racontait Brancusi qui avait vu une jeune femme agenouillée, en larmes, devant la Muse Endormie et pour qui ce moment vécu avait signifié bien davantage que tous les hommages qui lui furent rendus. Certes, ce ne sont pas des correspondances de style qui unissent Raimbaud à Brancusi, ils représentent même deux pôles de la sculpture (il n’y en a que trop qui cherchent encore ce que Brancusi a trouvé au début du siècle), mais bien un même sens du jeu, un même humour face à la création et à l’homme tout court. Imagination, plaisir, jeu, fantaisie ne signifient ni superficialité, ni manque de sérieux, mais bien « dépassement ». Dépassement du quotidien, de la banalité, de la convention qui nous tend constamment ses pièges insidieux et revenant à la Gargamoëlle, œuvre libre et généreuse, ivre de vitalité à la fois sauvage et tendre et à laquelle songeait Raimbaud depuis 1965. Elle vivait en lui à travers ses premières œuvres encore marquées par une tradition picturale (le châssis, le tube de couleurs, etc.) tel ce tableau de chevalet de 1965, Epave du Pleni qui semble vouloir éclater, sortir de cette mesure fixe de la toile, qui cherche le relief, la construction explosée, ou la Paire initiale de mai 1968 qui fut sa dernière peinture sur peau de vache, de cul de chalut (1) griffée, lacérée, brûlée, où la couleur n’est plus que vestige d’une tradition qui se meurt, œuvre à la fois tellurique et aquatique que serpente la Wouivre Raimbaud ne connaissait pas encore sa vocation majeure : la sculpture. Il y pensait mais ne savait comment l’appréhender et c’est ainsi que de dessinateur et de peintre accomplis, il tente de nouvelles expériences.

Dans Plaisir d’Amour d’automne 1968, ce relief mural, cousu de lanières étroites, rapiécé, il introduit, goguenard et douloureux, des outres vides en peau de bique rejetées par la mer après le naufrage du Pleni en 1965 et qui deviennent signes sexuels. Michel Raimbaud toujours appelé par la sculpture veut ensuite utiliser le bronze et ce sera Blessure comblée. Mais cette solution ne le satisfait guère et il reprend le travail de plus en plus en volume de ses peaux de vache avec la Vieille Véruse de 1969 (expression chaumoise signifiant vieille vérole) qui est à la fois une œuvre paillarde et joyeuse. Avec sa tête de cheval, qui se débride dans une Apocalypse des Temps Modernes, en bois, en peau, unis, confondus en une alchimie consciente. La Honra, de l’été 1970, en cuir, noircie par le feu signifiant la force du taureau ou du joug, telle un Christ noir d’Espagne, gloire dure à porter sur les épaules ou sur la tête et la Cahouenne vorace de 1970 ou Ténéré (la Mort), cet alliage d’une putain et d’un crabe qui n’est pas sans rappeler les images fantastiques de Jérôme Bosch. La peau durcie, rongée par les brûlures du soleil, semblable au sable du désert reçoit dans son sein desséché cette carcasse insectéiforme qui bientôt ne sera plus elle-même que sable. Conçue pendant la guerre civile en Palestine où les êtres assoiffés luttaient contre la mort toujours présente, Raimbaud nourrit son œuvre d’éléments pensés vécus, de symboles, d’accents graves, déchirants, dérisoires qui nous prennent à la gorge telles des visions dantesques.

Cette dernière œuvre clôt la période des reliefs sur châssis. Elle est à la charnière d’une renaissance, d’une « Mue » comme s’intitulera d’ailleurs une œuvre postérieure. Le créateur trouve sa voie et enfin libéré de toutes conventions plastiques, chargé d’un poids de connaissances qu’il peut transcender, il pénètre un monde subtil, encore inexploré et découvre cette cosmogonie du « rêve plein » qui ne peut plus trouver son expression que dans des formes aériennes, au début encore enracinées pour se dégager ensuite définitivement dans la Garache blanche et Folle Gabarre. Même dans l’Oiseau mort (août 1971), première sculpture totale composée de cuir devenant du bois, l’élan, l’échappement apparaît déjà. On entend ce cri, cet appel vers un envol devenu apparemment impossible mais qui est l’essence même de la substance, de la vie de l’oiseau.

Béluga, de 1971 (septembre), sorte de poisson monstre, est le contrepoint de l’œuvre précédente. C’est la dualité, l’unité de l’eau, de l’air qui animent la création du sculpteur. Rivés à la terre par leur peau périssable, maintenus par le bois de leurs os puissants ou fragiles, leur appartenance à l’air, à l’eau n’est qu’intention éphémère et Raimbaud traduit ces accords discordants dans un langage à la fois vertébré, musclé, musical dont les titres imposent leur rythme unique.

Le Reître écorché ou le Grenadier des Flandres de l’hiver 1971-72, qui, vu de dos est un poisson laisse échapper d’une gueule cassée un hurlement ultime, un chant de gloire et de mort, les yeux vides et vivants à la fois, au-delà de la vue terrestre, les côtes figurées par des lanières cousues, le sexe dressé telle une corne. Belphégor de novembre 1971, œuvre totémique de bois et de peau cousue, appel magique de l’être enfermé dans son enveloppe étroite, resserrée, ne laissant qu’aux yeux un passage de lumière. Mue (automne – hiver 1973) est en effet un passage, une transition, un accès vers l’époque blanche, vers la maison qui sera à la fois protection et possibilité de départ. L’œuvre d’un seul morceau de bois finement poncé, sculpture par gaînage d’une peau, devient animal. Elle s’élance. D’elle naîtront la Gargamoëlle puis la Garache blanche.

L’Enfant de décembre 1973 fera partie du Cri de la Mère, œuvre où le cuir signifie seulement les liens qui unissent l’enfant à la mère. La tension de la naissance provoquant le cri d’angoisse de la mère pour l’enfant. Cette dernière attache à la terre trouve une correspondance dans le Mur du Père d’avril 1974, l’enfant à la fois ligoté au père et repoussé en avant ne peut se libérer qu’en brisant ses liens.

La Garache blanche (la vache blanche), œuvre antérieure de mars 1974, ramassée sur la grève des Sables dans cet entonnoir de Cayola, riche en épaves, où, dit la légende, Richard Cœur de Lion, roi d’ Angleterre vint au pays de sa mère frapper monnaie et qui fut le théâtre de tant de rencontres et batailles princières entre la France et l’Angleterre. Cette garache tricéphale et tripode, à la fois magique, animale, rustique, féerique, hantait les campagnes de l’Ouest, la nuit. Dans la mythologie celtique oubliée, était-ce une fée ? une dame blanche ? un menhir sous la lune ou la barque irlandaise issue de la légende ? Cette garache blanche, sorte d’Œuvre au Blanc, paraît immatérielle, cette vache pourrait s’envoler et retrouver son essence première en compagnie d’autres vaches sacrées de l’Inde éternelle ou de l’Egypte. Encore rivée à la terre par les lois de la pesanteur, elle pourrait partir avec Folle Gabarre (avril-mai 1974), bateau ivre, vaisseau fantôme. « Vésoualle, ça va-t-y farguer de Mine ? ! (2). Œuvre funambulesque composée de six flancs de taureaux, trois peaux entières en étendard, des bois blancs qui partent dans tous les sens. Un oiseau, un arbre, un bateau, un aéroplane, un grand coup de vent tout ensemble pour chasser les pollutions – vive le grand large et le grand largue. Reprenant ainsi la description qu’en fit Raimbaud lui-même, je l’associe dans mon imagination à la Gargamoëlle dont un arbre entier constitue l’ossature, lieu de repos et d’évasion, plein de trouées de lumière, qui de l’intérieur protège et, chevauchée, ensorcelle, entraîne au voyage alchimique. Alors que Folle Gabarre n’est plus que départ sauvage, liberté poétique, voyage lumineux vers les sublimations et les inconnues, toutes voiles aux vents.

Ce qui signale l’œuvre de Raimbaud dans le contexte de la sculpture actuelle, c’est son appartenance absolue à la Poésie. Chaque ligne, chaque mouvement, chaque volume indiqué ou surgissant est une des phrases d’un poème dont la gravité rejoint l’épopée et dont la surprenante légèreté des masses, des nœuds, des éclats a ses sources dans une fabuleuse satire.

D’où lyrisme, lyrisme créateur de toutes pièces d’un univers volant, soufflant, se cabrant, se déchirant, rompant les amarres d’un bateau ivre né au sein de la terre chaude, naviguant sur une mer houleuse ou calme, celle de la côte sauvage de Vendée qui a nourri l’âme de feu de Raimbaud.

Telles des images de « l’espace heureux » pour reprendre la terminologie bachelardienne qui s’adapte si bien à l’œuvre de Raimbaud, ses dernières œuvres, de la Gargamoëlle à Folle Gabarre, en passant par Mue et la Garache blanche sont une cosmogonie de la maison raimbaldienne. « La maison comme le feu, comme l’eau permet d’évoquer des lueurs, des rêveries qui éclairent la synthèse de l’immémorial et du souvenir » (3). Cette fixation du bonheur, Raimbaud y renonce ou cherche davantage. Sa maison terrestre explose pour devenir navire spatial. Elle vogue et vole sans contrainte avec son contenu de bois, de peaux solidement couturées, nouées, avec son contenu de Vie.

Suzanne de CONINCK

avril 1974.

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

1. Peau de vache : carré de peau qui protège le fond de la drague de chanvre, le chalut, de la déchirure des coquilles et des roches, jeté par les marins quand il devient inutilisable.

2. « Bon sang, ça a-t-il de l’ailure » !

3. Gaston Bachelard, la poétique de l’espace – P.U.F.