ÉCRITS

Textes / Témoignages / Préfaces

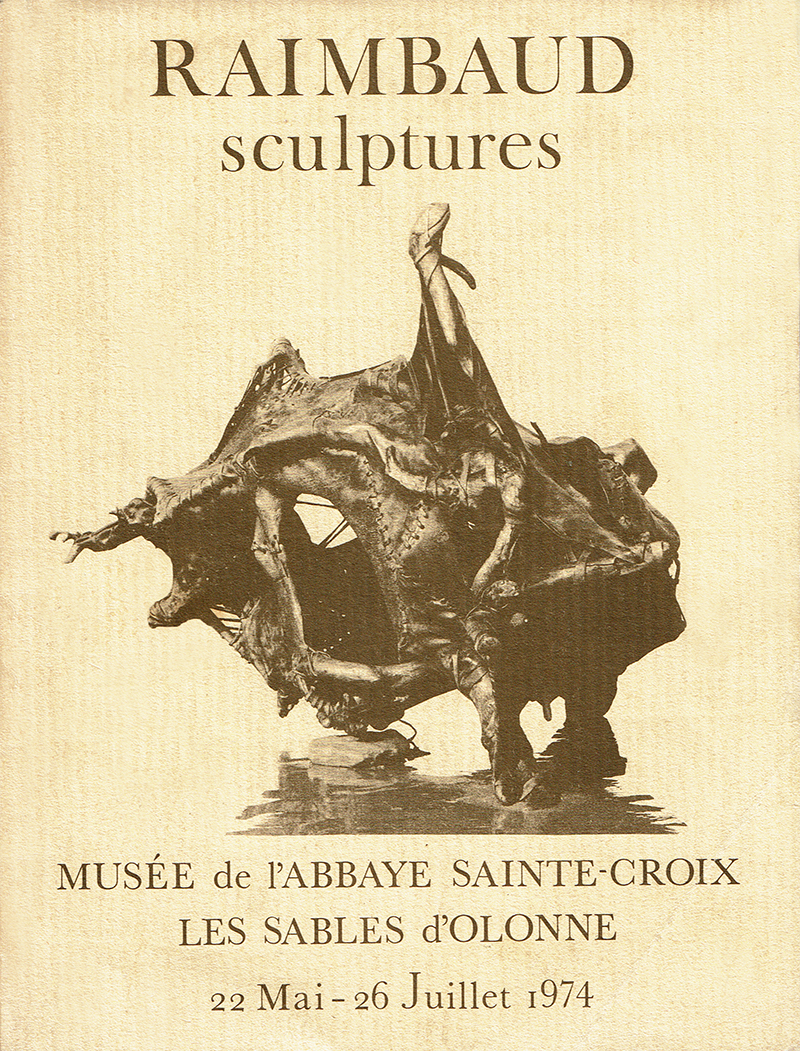

RAIMBAUD sculptures

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix – Les Sables d’Olonne

Mai – Juillet 1974

Textes : Droits réservés.

Suzanne de Coninck - Avril 1974

« Merci pour le spectacle d’un enfant comblé » écrit en juin 1973, Corinne, cette jeune inconnue qui avait observé un petit garçon pour qui La Gargamoëlle exposée au Salon de la Jeune Sculpture dans les Jardins du Luxembourg avait révélé d’un seul coup le monde physique et celui du rêve.

Cette Gargamoëlle, œuvre maîtresse à cette date du sculpteur vendéen, Michel Raimbaud (républicain de 1793, issu d’un ancêtre bonapartiste, d’une sage et bonne grand’mère paysanne, d’un père ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, gradé commandant, professeur de dessin, chercheur alchimique), avait su toucher les fibres les plus sensibles d’un enfant. Et cela me rappelle sur un tout autre plan ce que me racontait Brancusi qui avait vu une jeune femme agenouillée, en larmes, devant la Muse Endormie et pour qui ce moment vécu avait signifié bien davantage que tous les hommages qui lui furent rendus. Certes, ce ne sont pas des correspondances de style qui unissent Raimbaud à Brancusi, ils représentent même deux pôles de la sculpture (il n’y en a que trop qui cherchent encore ce que Brancusi a trouvé au début du siècle), mais bien un même sens du jeu, un même humour face à la création et à l’homme tout court. Imagination, plaisir, jeu, fantaisie ne signifient ni superficialité, ni manque de sérieux, mais bien « dépassement ». Dépassement du quotidien, de la banalité, de la convention qui nous tend constamment ses pièges insidieux et revenant à la Gargamoëlle, œuvre libre et généreuse, ivre de vitalité à la fois sauvage et tendre et à laquelle songeait Raimbaud depuis 1965. Elle vivait en lui à travers ses premières œuvres encore marquées par une tradition picturale (le châssis, le tube de couleurs, etc.) tel ce tableau de chevalet de 1965, Epave du Pleni qui semble vouloir éclater, sortir de cette mesure fixe de la toile, qui cherche le relief, la construction explosée, ou la Paire initiale de mai 1968 qui fut sa dernière peinture sur peau de vache, de cul de chalut (1) griffée, lacérée, brûlée, où la couleur n’est plus que vestige d’une tradition qui se meurt, œuvre à la fois tellurique et aquatique que serpente la Wouivre Raimbaud ne connaissait pas encore sa vocation majeure : la sculpture. Il y pensait mais ne savait comment l’appréhender et c’est ainsi que de dessinateur et de peintre accomplis, il tente de nouvelles expériences.

Dans Plaisir d’Amour d’automne 1968, ce relief mural, cousu de lanières étroites, rapiécé, il introduit, goguenard et douloureux, des outres vides en peau de bique rejetées par la mer après le naufrage du Pleni en 1965 et qui deviennent signes sexuels. Michel Raimbaud toujours appelé par la sculpture veut ensuite utiliser le bronze et ce sera Blessure comblée. Mais cette solution ne le satisfait guère et il reprend le travail de plus en plus en volume de ses peaux de vache avec la Vieille Véruse de 1969 (expression chaumoise signifiant vieille vérole) qui est à la fois une œuvre paillarde et joyeuse. Avec sa tête de cheval, qui se débride dans une Apocalypse des Temps Modernes, en bois, en peau, unis, confondus en une alchimie consciente. La Honra, de l’été 1970, en cuir, noircie par le feu signifiant la force du taureau ou du joug, telle un Christ noir d’Espagne, gloire dure à porter sur les épaules ou sur la tête et la Cahouenne vorace de 1970 ou Ténéré (la Mort), cet alliage d’une putain et d’un crabe qui n’est pas sans rappeler les images fantastiques de Jérôme Bosch. La peau durcie, rongée par les brûlures du soleil, semblable au sable du désert reçoit dans son sein desséché cette carcasse insectéiforme qui bientôt ne sera plus elle-même que sable. Conçue pendant la guerre civile en Palestine où les êtres assoiffés luttaient contre la mort toujours présente, Raimbaud nourrit son œuvre d’éléments pensés vécus, de symboles, d’accents graves, déchirants, dérisoires qui nous prennent à la gorge telles des visions dantesques.

Cette dernière œuvre clôt la période des reliefs sur châssis. Elle est à la charnière d’une renaissance, d’une « Mue » comme s’intitulera d’ailleurs une œuvre postérieure. Le créateur trouve sa voie et enfin libéré de toutes conventions plastiques, chargé d’un poids de connaissances qu’il peut transcender, il pénètre un monde subtil, encore inexploré et découvre cette cosmogonie du « rêve plein » qui ne peut plus trouver son expression que dans des formes aériennes, au début encore enracinées pour se dégager ensuite définitivement dans la Garache blanche et Folle Gabarre. Même dans l’Oiseau mort (août 1971), première sculpture totale composée de cuir devenant du bois, l’élan, l’échappement apparaît déjà. On entend ce cri, cet appel vers un envol devenu apparemment impossible mais qui est l’essence même de la substance, de la vie de l’oiseau.

Béluga, de 1971 (septembre), sorte de poisson monstre, est le contrepoint de l’œuvre précédente. C’est la dualité, l’unité de l’eau, de l’air qui animent la création du sculpteur. Rivés à la terre par leur peau périssable, maintenus par le bois de leurs os puissants ou fragiles, leur appartenance à l’air, à l’eau n’est qu’intention éphémère et Raimbaud traduit ces accords discordants dans un langage à la fois vertébré, musclé, musical dont les titres imposent leur rythme unique.

Le Reître écorché ou le Grenadier des Flandres de l’hiver 1971-72, qui, vu de dos est un poisson laisse échapper d’une gueule cassée un hurlement ultime, un chant de gloire et de mort, les yeux vides et vivants à la fois, au-delà de la vue terrestre, les côtes figurées par des lanières cousues, le sexe dressé telle une corne. Belphégor de novembre 1971, œuvre totémique de bois et de peau cousue, appel magique de l’être enfermé dans son enveloppe étroite, resserrée, ne laissant qu’aux yeux un passage de lumière. Mue (automne – hiver 1973) est en effet un passage, une transition, un accès vers l’époque blanche, vers la maison qui sera à la fois protection et possibilité de départ. L’œuvre d’un seul morceau de bois finement poncé, sculpture par gaînage d’une peau, devient animal. Elle s’élance. D’elle naîtront la Gargamoëlle puis la Garache blanche.

L’Enfant de décembre 1973 fera partie du Cri de la Mère, œuvre où le cuir signifie seulement les liens qui unissent l’enfant à la mère. La tension de la naissance provoquant le cri d’angoisse de la mère pour l’enfant. Cette dernière attache à la terre trouve une correspondance dans le Mur du Père d’avril 1974, l’enfant à la fois ligoté au père et repoussé en avant ne peut se libérer qu’en brisant ses liens.

La Garache blanche (la vache blanche), œuvre antérieure de mars 1974, ramassée sur la grève des Sables dans cet entonnoir de Cayola, riche en épaves, où, dit la légende, Richard Cœur de Lion, roi d’ Angleterre vint au pays de sa mère frapper monnaie et qui fut le théâtre de tant de rencontres et batailles princières entre la France et l’Angleterre. Cette garache tricéphale et tripode, à la fois magique, animale, rustique, féerique, hantait les campagnes de l’Ouest, la nuit. Dans la mythologie celtique oubliée, était-ce une fée ? une dame blanche ? un menhir sous la lune ou la barque irlandaise issue de la légende ? Cette garache blanche, sorte d’Œuvre au Blanc, paraît immatérielle, cette vache pourrait s’envoler et retrouver son essence première en compagnie d’autres vaches sacrées de l’Inde éternelle ou de l’Egypte. Encore rivée à la terre par les lois de la pesanteur, elle pourrait partir avec Folle Gabarre (avril-mai 1974), bateau ivre, vaisseau fantôme. « Vésoualle, ça va-t-y farguer de Mine ? ! (2). Œuvre funambulesque composée de six flancs de taureaux, trois peaux entières en étendard, des bois blancs qui partent dans tous les sens. Un oiseau, un arbre, un bateau, un aéroplane, un grand coup de vent tout ensemble pour chasser les pollutions – vive le grand large et le grand largue. Reprenant ainsi la description qu’en fit Raimbaud lui-même, je l’associe dans mon imagination à la Gargamoëlle dont un arbre entier constitue l’ossature, lieu de repos et d’évasion, plein de trouées de lumière, qui de l’intérieur protège et, chevauchée, ensorcelle, entraîne au voyage alchimique. Alors que Folle Gabarre n’est plus que départ sauvage, liberté poétique, voyage lumineux vers les sublimations et les inconnues, toutes voiles aux vents.

Ce qui signale l’œuvre de Raimbaud dans le contexte de la sculpture actuelle, c’est son appartenance absolue à la Poésie. Chaque ligne, chaque mouvement, chaque volume indiqué ou surgissant est une des phrases d’un poème dont la gravité rejoint l’épopée et dont la surprenante légèreté des masses, des nœuds, des éclats a ses sources dans une fabuleuse satire.

D’où lyrisme, lyrisme créateur de toutes pièces d’un univers volant, soufflant, se cabrant, se déchirant, rompant les amarres d’un bateau ivre né au sein de la terre chaude, naviguant sur une mer houleuse ou calme, celle de la côte sauvage de Vendée qui a nourri l’âme de feu de Raimbaud.

Telles des images de « l’espace heureux » pour reprendre la terminologie bachelardienne qui s’adapte si bien à l’œuvre de Raimbaud, ses dernières œuvres, de la Gargamoëlle à Folle Gabarre, en passant par Mue et la Garache blanche sont une cosmogonie de la maison raimbaldienne. « La maison comme le feu, comme l’eau permet d’évoquer des lueurs, des rêveries qui éclairent la synthèse de l’immémorial et du souvenir » (3). Cette fixation du bonheur, Raimbaud y renonce ou cherche davantage. Sa maison terrestre explose pour devenir navire spatial. Elle vogue et vole sans contrainte avec son contenu de bois, de peaux solidement couturées, nouées, avec son contenu de Vie.

Suzanne de CONINCK

avril 1974.

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

1. Peau de vache : carré de peau qui protège le fond de la drague de chanvre, le chalut, de la déchirure des coquilles et des roches, jeté par les marins quand il devient inutilisable.

2. « Bon sang, ça a-t-il de l’ailure » !

3. Gaston Bachelard, la poétique de l’espace – P.U.F.

Claude Fournet

Matériaux : le bois, le cuir (l’os et la peau), non pas mêlés (dans un corps), mais noués (et en cela objet de la représentation du corps). Corps qui n’est plus le corps (dont le geste ne se dénoue pas) mais serré un peu plus fort, ligaturé (cousu) – torturé même.

Donc une scène de formes ( entendre les « bois flottés ») doublée d’une autre scène (entendre les « peaux »), où l’os serait l’organe et la peau la cloison : lieu d’une reconduction d’objets abandonnés dans l’usure de l’élémentaire (la mer) vers un repli terrestre – lieu fœtal, couturé, d’une naissance rapiécée, tragique.

Un détournement surtout : celui, théâtral, d’une mise en scène (entendre plutôt d’un « éclairage ») qui modifie la fonction : le bois, la peau traités (comme fossilisés) dans une autre patrie (que celle de la mer), pour un autre corps (plus dense) mais représentable, désignant, sculptural au sens où il se détache, en exergue de la réalité, où il ne s’insère pas. Lieu des ligatures ou d’une préhistoire des chirurgies ou encore d’une réanimation symbolique (projet toujours mythique de la sculpture d’insuffler la vie, de recréer le vivant). De l’anamorphose de l’instrumentation jusqu’au méconnaissable (la naissance et la mort mêlées) des séries contradictoires, plurielles, qui ne signifient que le fait d’être simplement là – et d’autant plus que leur histoire ne désigne (d’un passé) que le colmatage incessant du mortel.

Claude FOURNET,

Conservateur du Musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne.

Denys Chevalier

D’où vient que les œuvres de Raimbaud, ce bourrelier de génie truculent et savoureux, plus que destinées à l’univers soigneusement calfeutré d’une collection, me semblent faites, avant tout, pour une étroite insertion dans le monde des formes naturelles, parmi les herbes folles, les cailloux, les fleurs sauvages ? Comme si les problèmes de l’intégration à l’environnement s’y trouveraient résolus d’une tellement adéquate façon qu’on pourrait les prétendre ne s’être jamais posés.

Serait-ce à cause de ces merveilleuses photographies qui les montrent sur fond de plage, à marée basse, avec horizon marin à perte de vue, ciels et eaux confondus ? Ou à cause de ce vide incomblable, irréparable, qu’a laissé dans le jardin du Luxembourg, à Paris, cette Gargamoëlle aux Oyseaux aujourd’hui redevenue vendéenne mais qui fut, l’instant d’un printemps, lieu privilégié de ferveur poétique, jeu propice aux connivences enfantines et délectation d’un jury qui lui décerna son prix ? À ce propos, et cela soit dit sans offenser les précédents lauréats, faut-il convenir que rarement distinction fut aussi incontestablement méritée.

Quoi qu’il en soit, bien plutôt pensè-je que ce qui vient de la nature, co-signataire en somme, doit, sinon obligatoirement lui retourner, du moins ne pas en être arbitrairement isolé et que ce qui fut réalisé avec sa collaboration ne peut lui être soustrait. En effet, de constitution complexe correspondant à la mixité de leur élaboration, ces peaux et bois ressortissent à l’ambiguïté fondamentale de la réalité. Ni tout à fait ce qu’ils semblent être, ni tout à fait autre chose et, en tout cas, bien davantage que leur apparence. Assemblages ou collages dans l’espace, par cordonnerie presque, évidemment, mais encore créations plastiques. Fictions, pour ainsi dire.

Toutefois, mieux les vois-je comme signes, bornes milliaires au long des obscurs cheminements de la mémoire, emblèmes. Mais de quels événements inconnus, à venir ou oubliés ? Car ces cryptes, ces grottes, ne sauraient être qu’antres pour animaux fouisseurs et ces formes totémiques ou phalliques que simples perchoirs pour ·oiseaux, même mythologiques. Pas plus que cavernes du pirate ou d’Ali Baba. Non, un autre trésor, infiniment plus précieux, gît en ces coffres ; l’enfance, très précisément l’enfance retrouvée dont le sésame, à ceux que marque la grâce, ne se révélera que par la clef de l’imagination dans la serrure du souvenir.

Du reste, les marmots ne s’y trompent point, si peuvent se leurrer les adultes oublieux de ce qu’ils furent. Eux sont de plain-pied avec cette symbolique à la mesure de leur fantaisie. Elle figure leur présent dans toute la somptueuse équivoque du terme, à la fois offrande et maintenant. Au surplus, c’est un peu de semblable manière que, dans son art, je soupçonne Raimbaud de procéder, par sélections plus ou moins consciemment motivées, par liberté d’interprétation allégorique, par associations d’idées ou mieux, de formes.

Cependant si la sélection ne s’exerce que sur les bois, ais de carènes, fermes de charpentes, branches roulées par les flots ou autres (fournitures objectives du hasard dans le même temps que choix très subjectifs) ses répercussions plastiques ne s’en étendent pas moins jusqu’aux peausseries et aux crépins du revêtement. En effet, soutenant, supportant et architecturant celui-là par en dessous et en dedans, ces témoins du bonheur de la trouvaille en constituent l’armature intime, l’explication, le prétexte formel indispensable. Aussi bien, encore que présidant à la recherche de ce prétexte, le fortuit et l’accidentel ne laissent pas d’être sévèrement passés au crible de l’évaluation des possibles expressifs qu’ils recèlent. Ainsi, pour Raimbaud, entre dix morphologies proposées par le hasard, toute la question reste de discerner laquelle, en se combinant avec d’autres déjà définies ou encore à déterminer, accédera à sa pleine signification au sein d’une œuvre unique et homogène.

Mi-végétaux malgré l’érosion ou la corrosion du flottement des bois, mi-organiques malgré la désincarnation des cuirs manufacturés, les totems et cavernes de l’artiste sont à la fois métamorphoses de la nature et créations concertées. Mais autant des premières que des secondes il doit être tenu pour responsable car son intervention opère sur un double niveau ou, plus exactement, se manifeste dans deux registres, sélectif et optionnel pour les structures internes, délibéré et formulateur pour les plans épidermiques. Au travers de ceux-là, les cuirs, enveloppes charnelles actualisantes, se devine ou se pressent l’étrangeté des bois avec leur poids spécifique et cette présence du passé que ni le temps ni les intempéries n’abolissent.

Même quand son matériau fut enrichi par d’autres hommes, qui vinrent avant lui et dont s’identifient encore les traces en partie effacées, son invention reste entière et personnelle, au deuxième degré peut-être, mais tout aussi singulière. Ainsi, au terme d’une magique entreprise de transubstantiation (bois et cuirs devenant matériaux commémoratifs et mémoriaux d’un temps lyriquement, voire épiquement, retrouvé) sa sculpture naît-elle à l’espace un peu comme s’édifiaient temples et palais d’un célèbre facteur, par insinuation, capillarité, osmose.

Pourtant le péril est grand, avec de telles conceptions et méthodes, de chuter dans l’amateurisme ou l’autodidactisme, portes ouvertes aux pires démissions. Or rien de pareil ne se produit chez Raimbaud dont les plus exaltantes motivations poétiques ou les plus extraordinaires conjugaisons de volumes et matières demeurent toujours fermement fondées sur une constante lucidité non dépourvue d’une sorte d’humour malicieux et dru, rural presque.

Pas davantage piraterie dans son appropriation ou mieux, récupération. Complicité pré-voyante plutôt. Et effusion panique. Sinon familier des elfes des prairies ou des-feux follets des marécages, en effet, du moins à leur instar, le sculpteur (Rik Bald, puissant et hardi en théotisque) ne converserait-il pas, en secret, avec Mélusine et Merddhyn, ces tutélaires gardiens du mystère ? Hypothèse nullement extravagante à mes yeux puisque dans la lignée de Rabelais par la verve et le pittoresque de l’expression bien plus proche du conteur de la Jument Verte et du bouif de Vix que de tel rimailleur au populacier conformisme pour plombier-zingueur ou tel entourloupeur de l’art brut, il me semble appartenir à cette humanité prédestinée sur le berceau de laquelle de bonnes fées se penchèrent et que son habileté à capter le langage des sources, à faire éclore charmes et enchantements, comme aussi à lire les présages, a marqué du signe des élus. Coiffé m’apparaît-il.

Denys CHEVALIER

Témoignages et entretiens

Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix n°99

Textes : Droits réservés.

Noblesse du déchet - Benoît Decron

L’exposition consacrée à Michel Raimbaud est une rétrospective en trompe-l’œil, ne rendant compte que partiellement d’un travail riche, étalé sur près de quarante ans. Beaucoup d’œuvres ont disparu, en particulier, les Folles Gabares, constructions éphémères – on en a dénombré 32 – et quelques commandes publiques ; les 1 % des écoles sont toutefois menacés par les précautions sécuritaires de Bruxelles et d’ailleurs. Un pan social de l’œuvre de Raimbaud, mêlant jeu et imaginaire, manque indéniablement. Chacun, aux Sables d’Olonne, se souvient des Folles Gabares installées sur la grande plage et sur celle de Tanchet (en 1978 et 1977). Dans un avant-projet pour la Florentine, gabare qu’il dressa dans la cour de l’école de Saint-Florent‑des‑Bois, Raimbaud glissait : « La Gabare fonctionne immédiatement partout (plage, parc, école) comme cabane de rêve, hutte forestière, voyage de navire, ébats sportifs. On y grimpe, on domine (les adultes), on saute, glisse, on se blottit dans les hamacs comme dans un nid, on s’abrite sous les auvents de cuir, on est au vent, ou sous le vent des voiles, à l’ombre, à la lumière, on y reconstruit des histoires fabuleuses1 ». En premier lieu, l’artiste mêlait la métaphore maritime et celle, terrienne et campagnarde, de la charrette : cette conception prévaudra pour les gabares. Ensuite, il soulignait la dimension éducative et ludique des constructions dont le matériau spécifique, la peau tannée, muait en matrice ou en nacelle protectrice. En 1998, lors du spectacle, la Nef des Fols, le corps en mouvement des danseurs, en s’emparant des carapaces durcies de peaux de vache, rendra plus manifeste cette idée d’enveloppe2. Endosser ou s’échapper.

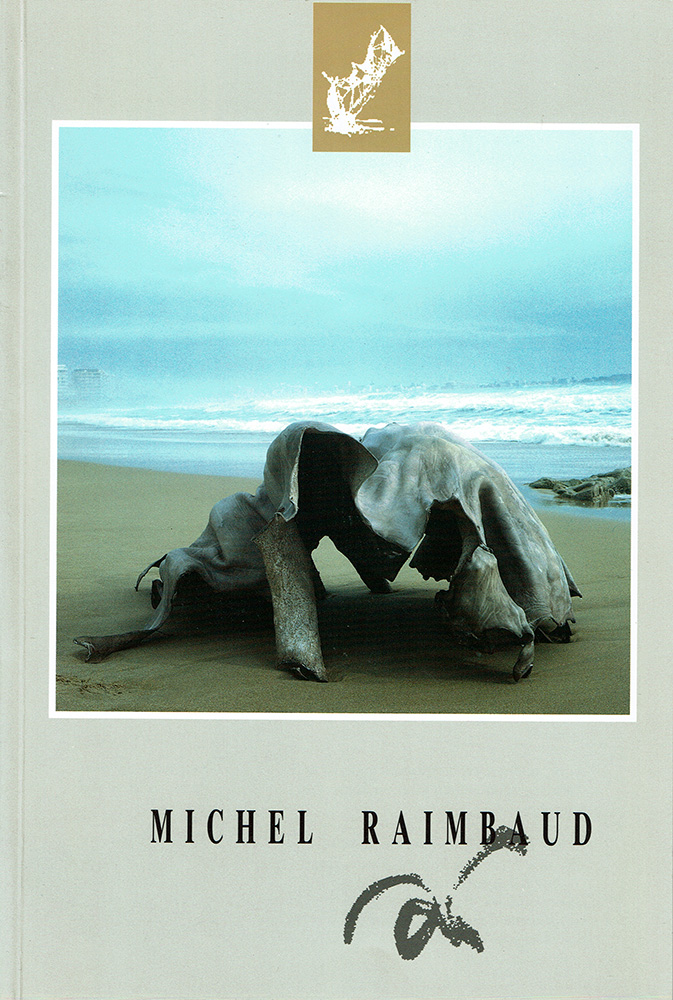

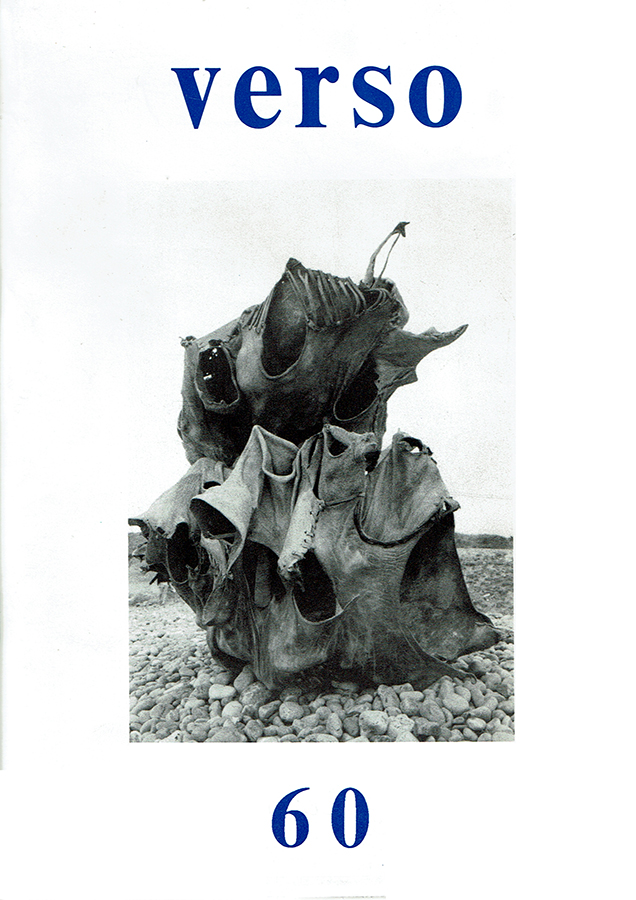

On ne soulignera jamais assez le rôle capital des photographes, comme accompagnateurs, complices, de l’œuvre de Michel Raimbaud. En participant, sur les plages, à la mise en scène de pièces de toute taille, maquettes ou installations, ils ont fait plus que documenter. Leurs clichés rendaient une esthétique du moment. Au milieu des années 70, Raimbaud travaillait avec Yves Lemasson, installant sur les grèves luisantes ses sculptures tendues, cousues de cuir de cul de chalut. Depuis Rodin, le noir et blanc a coïncidé avec la prise de vue des sculptures, idée relayée par Lucien Ciergue avec sa série Née de la vague3. Le photographe tentait de concilier le paysage naturel et la statuaire, de les confondre dans une ambiguïté organique, somme toute, de dévoiler leur profonde osmose4. La mise en scène, plus ou moins élaborée selon la nature de l’oeuvre, épousait le paysage côtier: c’est le cas pour les oeuvres polychromes de la fin des années 70, les Bois rouges ou bleus ; ces compositions exigeaient l’usage de la couleur. Richard Long, Robert Smithson, plus tard ils Udo ou Andy Goldsworthy enregistrèrent leurs installations par la photographie, dans un esprit purement conceptuel, comme « trace mnémonique »5 . L’image mentale domine et rend l’objet accessoire.

Pour installer l’œuvre de Raimbaud dans le flux haché de l’histoire de l’art, il faut en extraire les traits originaux. De ses desseins primitifs, de son parcours de sculpteur dans un milieu voué à la peinture, nous dégagerons les lignes de faîte6.

Peintre et professeur de dessin, Raimbaud arrivait aux Sables d’Olonne en 1958 : il peignait alors des paysages d’arbres et d’épaves, dans un style proche de l’abstraction en vogue à Paris. Son Naufrage du Pléni présentait la coque éventrée d’un bateau échoué avec ses membrures de bois, ses ferrailles dressées, comme une vision prémonitoire des reliefs à venir7. Arpentant les plages de Cayola et de la Mine, Raimbaud repérait et collectait les bois flottés. Il les associa aux cuirs de cul de chalut réformés par les marins pour faire des panneaux muraux, plutôt des tableaux gonflés et éviscérés (Cahouenne vorace, 1970). S’il ne rompait pas pour autant avec le plan du tableau, l’irruption des trois dimensions semblait fatale. Avec La Gargamoëlle aux oyseaux, prix de la Jeune Sculpture en 1973, il marquait avec succès son passage à la sculpture. Cette Gargamoëlle, vaisseau osseux tendu de cuir encaustiqué, exprimait une nouveauté dont on peinait à affirmer la nature : « Cabane, calèche, nacelle, cœur, gésier », selon l’artiste. Structure habitable et suspendue, conçue pour le dedans et le dehors, on pouvait y voir une architecture fantasque comme une sculpture sans socle. Un an plus tard, au Salon de Mai, la première Folle Gabare, posée sur les marches du Trocadéro, radicalisait sa pensée : élan des mâts et des vergues, peaux accrochées en nappes, haubanage dense, verticalité en dégradé…8 Rompant avec « l’aplomb normalisé continental »9, il n’était pas un sculpteur convenu : parce qu’il utilisait le cuir, un matériau aux marges, parce qu’il travaillait en dehors de l’atelier, parce qu’il participait, lui aussi, au mouvement d’éclatement spatial, après Gargallo, après Lipchitz, après Pevsner. Dans toutes ses créations, l’artiste n’oublia jamais les principes fondamentaux inspirés par les précurseurs.

Raimbaud était indissociablement lié au cuir, à la peau, fleur et déchet. Il n’y a pas d’état natif du cuir, juste un animal mort auquel on a arraché l’empreinte de son image. Son entreprise, indécise et périlleuse, était de redonner vie à un matériau menacé de corruption organique, chargé d’une trouble animalité. Le cuir était certes utilisé pour le confort avant même de songer à sa beauté, à sa valeur décorative. Raimbaud lui conférait de la noblesse, tout en le tenant à distance de l’artisanat, milieu qu’il connaissait et admirait. Un grand-père forgeron, un père ébéniste et une mère couturière, on ne pouvait trouver meilleur terreau à cet art singulier. Dans ses souvenirs, Raimbaud revenait dans la forge de l’aïeul : les harnais, la ferraille, les chevaux, les machines, le foutoir de la cour… Dans un article sur le nœud, il évoquait ce milieu artisanal : « Langue des professionnels, hommes simples, amarinés d’une expérience… »10. Retenant du monde maritime la modestie du faire et la répétition compulsive du geste élémentaire, il rappelait le ramendage, le raccommodage, le nouage, le marquage… On ne trouvera pourtant pas chez Raimbaud une stérile admiration du nœud de marin, car il en inventait. Par ailleurs, la mémoire de la main ne lui suffisant plus, il prenait goût au bricolage, celui-là même pratiqué assidûment du cubisme à dada. Le Père Gaston (1972), hommage à Chaissac, est un totem, assemblage de planches de bois, d’une chaussure, de lambeaux de cuir de chalut, de rivets … On ne saurait pousser plus loin la métaphore figurative. Plus tard, une petite sculpture ramassée sur elle-même, comme en bascule, associe des morceaux de bois peints, une boule et un anneau polis, des lanières de cuir. Elle côtoie sans difficulté un objet de type constructiviste ou un collage onirique de Joseph Cornell. Ainsi, passant des grandes dimensions aux petites, Raimbaud réalisait des exercices riches en précision et ingéniosité.

La rencontre de Gaston Chaissac fut pour Raimbaud d’une importance capitale. En 1953, ce dernier établi dans le bourg de Sainte-Florence était un auteur de la NRF, chroniqueur ayant écrit Hippobosque au bocage. N’étant pas reconnu par son entourage immédiat, il avait obtenu une notoriété, teintée d’une excentricité et d’une exigeante indépendance. Le jeune Raimbaud fut durablement impressionné par le « Morviandiau en blouse boquine ». Celui-ci, Cordonnier in partibus, artisan par raccroc, cultivait ostensiblement sa vocation d’artiste. Raimbaud, artiste in partibus, assurant avec son métier d’enseignant la subsistance familiale, était attentif, disponible. Chaissac lui apprit à être artiste, c’est-à-dire à en évaluer les droits et les devoirs. Plus encore, il lui dévoila les ressources de la récupération à la jaille, la noblesse du déchet. En 1999, Raimbaud disait son admiration de l’œuvre: « comme si le moindre brin d’herbe, le pauvre carton d’emballage, les pierres, les souches pourries, le verre cassé, la serpillière mouillée, les si banales épluchures, le cerisier qui pousse dans le vieux mur, tout devenait germe »11 . Il soutenait que du vieux, de l’abandonné, allait naître du neuf, comme lui-même l’avait essayé avec ses cuirs de cul de chalut. Dans la transfiguration du rebut, la confusion des sens et des images ne pouvait qu’être stimulante pour le créateur : « comme le parasite, tout ce qui est assis à côté, et perturbe le circuit, crée un cancer en une culture nouvelle»12. Jamais Raimbaud ne perdit de vue cet apprentissage libertaire, dispensé par un faux professeur : il en tirait une méthode qui ne disait pas son nom.

Accouplant l’oralité du patois et la préciosité de quelques mots piochés dans le dictionnaire, Chaissac mettait au jour une foisonnante écriture dans ses contes ou sa correspondance : « vous pouvez faire un rapprochement entre mes tableaux et la ruralité du langage des paysans… »13. Avec la valse des mots, il tirait à lui idiotismes et néologismes, mais tout restait affaire de culture. Raimbaud le comprenait bien qui, lesté d’une solide formation littéraire, inventait et raboutait les locutions éparses. Il y allait des mots comme des choses. Des titres évocateurs comme des prénoms, bien en bouche, honoraient les sculptures. Sans en énumérer les racines, rappelons-en la variété, tout en soulignant le travail d’écriture de l’artiste pour les accompagner. Son premier texte, dans le catalogue de 1974, donnait le ton avec des explications à l’emporte-pièce, d’une poésie ronde et sonore14. Au cœur de l’œuvre, Raimbaud dépouillait le langage de toute dialectique superflue. Il le puisait dans la lecture d’un Rabelais souvent invoqué : La Gargamoëlle… , Badigoules, La Sibylle de Panzoult, La Folie Gargantuine… Tout Rabelais retentit de la célébration outrancière du corps, des humeurs du ventre (Le mythe de Gaster). Jarry, en droite ligne, lui succédera bientôt. Raimbaud utilisait aussi la langue verte de la Chaume, celle des marins, qu’il habillait de sa perception subjective : godaille, drigail, écobaille, capeler, margate, Gaboria, marache…15. Ces mots redoublaient l’expression de sa dette envers l’Océan. De loin en loin apparaissaient les poètes, Villon, Rimbaud, Michaux et plus précisément Malcolm de Chazal qu’il admirait pour « la vie derrière les choses »16. À son propos, Paulhan notait que sa réalisation poétique était de faire image avec le corps17. Les aphorismes de Sens-plastique trouvaient un écho dans les cuirs de Raimbaud avec la morphologie à la fois disloquée et renaissante, avec une certaine logique des sensations. Au final il vivait son époque, convertissant langage et formes en un seul et même mouvement. Nous reviennent à l’esprit les textes vertigineux, les « écritures illisibles » d’un Bernard Réquichot vite disparu, nous léguant l’art comme un mythe extrême : « Rares sont ceux qui pensent et ceux qui sentent, rares sont ceux pour qui les mots n’ont pas encore de sens »18.

En récupérant des culs de chalut usés par les fonds marins pour en faire des sculptures, Raimbaud avait la conscience immédiate de l’ambiguïté d’un tel matériau, de sa forte teneur symbolique. Il lui fallait dépasser l’effet répulsif de la dépouille, de la bête dépecée. Nous sommes ici loin du Lion de Némée, de cet Hercule vainqueur ne sachant écorcher le fauve qu’il avait vaincu et qui, par sa peau, lui assurait l’invulnérabilité. Les peaux de vache ou de taureau, en tannerie, sont rigoureusement sélectionnées après la tuerie en abattoirs19. Peut-on parler de l’hécatombe, de l’effrayant sacrifice à venir que Raimbaud avait dévoilé dans un texte donné en 1982 à la galerie Galarté : « pauvre sac de tripes pendu au plus haut pour aucun appui, la quatrième [patte] révulsée pour le ferrage du métal chaud sur de la corne fumante »20. Après 1974, l’artiste travaillait essentiellement avec du cuir brassé en foulon, tanné au chrome, afin de devenir bleu et imputrescible. Un cuir épais, complet, pouvait peser 50 kilos, s’étaler sur 7m2… C’est dire l’exercice physique que représentaient sa manipulation et son transport. Raimbaud choisissait des peaux fautées, c’est-à-dire griffées, conservant à la culée, au collet, les traces d’une vie évanouie. Une cartographie étrange trouvait son expression, comme dans les photographies de paumes ou de mains de John Coplans. Une peau entière drapait une sculpture comme, par exemple, le Mur du père (1974). Chaque peau racontant une histoire, Raimbaud veillait à la garder dans son intégrité pour la disposer, aile ou voile, dans une Folle Gabare.

Les tanneurs d’autrefois évoluaient dans les miasmes des bas quartiers et se faisaient discrets pour dissiper la négociation avec la mort. Raimbaud, avec le cuir, résidu sec, produit d’une transformation, disait l’avoir évacué : « ma vision du monde, c’est que les Peaux de Vache n’existant pas dans la nature, leur invention ramène à elles l’humanité, les végétaux, les minéraux, les météores »21. La bête, sa souffrance, étant refoulées, le cuir qui dure devenait un matériau ductile pour le sculpteur.

Revenons en arrière et envisageons le cuir dans sa durée. Les archéologues exhument encore des boucliers, des ceinturons, des sandales… Plus fascinantes sont les momies de guerrier, telle celle de cet homme des glaces de 5000 ans soigneusement conservé dans un musée frigorifique à Bolzano. La peau humaine, brillante comme un vieux cuir de valise, lui confère une confortable et familière immortalité. De l’ethnographie à l’actionnisme, jamais elle ne nous lâche.

Jouant de la matière et du toucher, Raimbaud a évolué, du cul de chalut éreinté et sombre, à la peau de vache nuagiste, virée au bleu. Avec Belphégor (1972) ou Le Reître écorché (1971), l’attraction sexuelle du cuir était sans équivoque : celui‑ci lacé et serré, épousait au plus près l’âme de bois d’un corps totémique, des calottes de bourreau complétant le tout. On hésitait entre un priape ou un fantôme. Matière fétiche, à la fois « sauvage » et « civilisé », le cuir reste surdéterminé par la sexualité. Finalement Raimbaud trouvait ses deux œuvres inquiétantes et trop chargées de pathos. Au même moment, le cuir de chalut habillait ou dénudait bois et racines, brûlés ou polis. Dans Béluga (1971) ou Maternité (1974), ces deux matériaux se confondaient en une concrétion organique, une anomalie surgi de la nuit des temps.

Avec les peaux neuves, Raimbaud ouvrait des virtualités supplémentaires, aux effets plus apaisés : charger celles‑ci de galets et les faire sécher pour leur donner des formes durables (les Grands Dos, les Grandes Culottes) ; les retrousser pour jouer à la fois de la fleur et de l’épiderme, du pelucheux et du lisse (les Noueries) ; utiliser la couleur pour ce qu’elle est, conjonction suprême du ciel et de la mer (les Gabares). Deux constatations majeures s’imposent. En premier lieu, les œuvres s’accommodaient de l’espace en entier : pendues au plafond, plaquées au mur, sur le dos ou sur le ventre, associées ou isolées … En second lieu, avec cette « chiffonnade » de peau, le corps triomphait pour l’évocation de son intérieur, tripes et entrailles, pour celle, insistante, de la féminité et de la fécondité, vulve et utérus : la Galle d’Aiguail (1978), relief généreux, constituée d’organes ouverts et fermés, illustre s’il en est besoin la violence de cette énergie vitale.

Associer l’œuvre de Raimbaud à la seule utilisation du matériau cuir relève d’un mauvais jugement. A l’exception, peut-être, de Kalinowski construisant des stèles et des caissons couverts de cuir (cassone à secrets), il n’y a pas d’artistes aussi nettement engagés dans ce choix. Ses bibelots raffinés, petits meubles, compliqués d’un baroquisme sexuel et sacral, sont à mille lieues des élévations débridées de Raimbaud. Ce dernier ne bordait pas le cuir comme pour une reliure, mais l’étendait et l’écartelait pour l’offrir. Ses premières sculptures restaient proches de modèles classiques. L’Oiseau mort (1971), avec son drapé anguleux, son demi-relief, rappelait un ange du gothique international. Le drapé revint régulièrement dans les œuvres en particulier pour les Mages de 1986 (Gaspar, Balthazar, Melchior). Tout aussi évidents, dans les reliefs muraux, pointaient des rappels matiéristes visibles dans les œuvres d’artistes tels que Tapies, Millares ou Burri : dans la traversée des plans, dans l’utilisation des lambeaux, guenilles et sacs, pour les uns, cuir écharpé pour Raimbaud.

Étienne-Martin semblerait être l’artiste le plus proche de Raimbaud. De formation indépendante, passé par l’Académie Ranson de Bissière, il s’était arraché à l’abstraction en réalisant des sculptures dans d’énormes masses de bois, troncs, souches, racines. La dimension physique d’un tel travail n’avait pas échappé à Raimbaud. Avec la série des Demeures échappant aux catégories de la sculpture et de l’architecture, Étienne‑Martin lui offrait encore matière à réflexion : considérant que l’anecdote tenait de l’énigme, il avait fait de sa vie une mythologie et concevait chaque Demeure, construction en plâtre armé, comme telle ou telle pièce de sa maison natale de Loriol. Nostalgie active. Outre une attirance partagée pour le tarot et l’alchimie, l’actualisation du symbolisme et du rêve rapprochait les deux créateurs : « je me suis souvenu de mon enfance et j’ai dessiné ma maison. Une maison. Cette maison c’est moi. Moi avec mes contradictions et les pièces sont le cheminement de ma pensée, de ma vie avec toutes les époques »22 affirmait Étienne‑Martin. Raimbaud suivait cette figure tutélaire avec sa série des Gabares renvoyant à l’habitat, avec son autobiographie, construite, bousculée, démontée et réapparaissant d’une installation à une autre.

On ne saurait enfin éluder les rapports entre le travail de Raimbaud et le mouvement Supports-Surfaces. Influents au milieu des années 70, les membres de ce groupe encourageaient la mise à nu de l’art prônant en particulier les gestes artisanaux, le recours aux techniques naturelles. Nous songeons à Christian Jaccard qui élabora un vocabulaire d’outils et de nœuds (les Libidinœuds et les Nouures, par exemple)23. Si Raimbaud participa pleinement à l’évasion des musées, à l’expérience de l’œuvre en plein air, il se montrait méfiant envers les dogmes. Des gestes, il ne retenait pas les procédures, mais la liberté qu’ils lui garantissaient, en plus, pour une création in situ.

Raimbaud vouait un véritable culte à ]’Océan : mythologie fusionnelle et terrain d’opérations. Miroir du monde, ses humeurs pendulaires ramenaient aux réalités des sculptures, en réduction. On ne saura jamais si les attitudes du Land-Art correspondaient avec exactitude à ses recherches : il voyait le paysage maritime comme un écrin et non comme une fin en soi. L’artiste prenait à la Nature ce qu’elle lui abandonnait : un os vaut bien une pierre, vaut bien une seiche, vaut bien un morceau de bois… L’âme dure de ce bois, sa forme immémoriale méritaient un sauvetage. Dubuffet dans le Foyer de l’Art Brut de Drouin avait bien exposé les cailloux anthropomorphes de Juva. Avec les bois flottés, comme avec les cuirs, Raimbaud relativisait l’inertie de la mort. Il la mettait en veille.

La Gargamoëlle aux oyseaux avait anticipé les Folles Gabares du nom de cette embarcation grossière, bateau de rien des fleuves de France. Elles s’élevaient comme des navires avec leurs voiles de cuir tendu entre des mâts de fortune, mais on y voyait aussi des maisons et des machines à voler. Comment concilier la prise au vent et le nécessaire ancrage au sol ? Les Gabares naissaient de la « Pêche à la Côte », ramassage des bois flottés, entre amis, sur les plages des Olonnes24. Sélectionnés pour leur section, leur courbure, la qualité de leur fourche, ils étaient assemblés selon un principe directeur : un chevalet, une triangulation, se démultipliant pour assurer élévation et équilibre. Raimbaud arrimait « à la coince » des peaux entières, rarement les flancs plus ordinaires. Les Folles Gabares sont sans doute à mettre en rapport avec les architectures utopiques, celles des Américains dans les années 60 : comment ne pas penser aux rêves d’artistes, aux maisons d’Hundertwasser ? Raimbaud se voyait urbaniste et cette forêt de maquettes de gabares, village de tentes et habitat suspendu, lui rend justice.

Au fond du jardin de La Pironnière, la Folle Gabare aux charrettes marque la volonté de Raimbaud d’évoluer dans un univers naturel, en perpétuelle évolution. Il travailla jusqu’à ses dernières forces dans ce lieu d’échanges et d’expériences: laboratoire, cabane, chambre, cuisine, nid de marsupilamis… Le vent, la pluie et les tempêtes lui imposaient une partie de bras de fer, un « pousse au travail » selon son expression. Il fallait revenir dans l’œuvre pour la réparer, l’améliorer encore. Maîtresse exigeante, la Gabare ne l’épargnait pas : il le lui rendait bien.

Benoît Decron

Texte : Droits réservés.

Notes

1.Avant-projet de Décoration au titre des 1% de l’école maternelle de Saint‑Florent-des-Bois, 30 novembre 1989. Michel Raimbaud et le cabinet Durand-Mesnard. Archives communales de Saint-Florent.

2. La Nef des Fols, spectacle chorégraphique de la Compagnie Catherine Massiot, 26 juillet 1998 au château de Pierre-Levée (Olonne-sur-Mer).

3. Benoît Decron, Hommage à Michel Raimbaud, dans 303 Arts. Recherches et Créations, n° 74, 2002, pp. 50-55; p. 51.

4. Dans l’ordre de leur apparition, les principaux photographes de l’œuvre de Raimbaud sont Yves Lemasson, Gérald Lécheneau, Marinette Delanné, Jacques Boulissière, Leslie Laidet, Franck Guareau et Pascal Stritt. L’artiste réalisa lui-même bon nombre de clichés.

5. Dominique Baqué, La photographie plasticienne: un art paradoxal, Paris, Éditions du Regard, 1998, p. 20.

6. Pour détailler la chronologie de l’œuvre de l’artiste, se reporter au travail remarquable de Violaine Raimbaud, pp. 23-27.

7. Naufrage du Pléni, 1965, huile sur toile, 73 x 118 cm, coll. part.

8. Ill. n° 12 du catalogue Peaux de vache et Folle Gabare 7, Musée des Beaux‑Arts de Nantes, 18 mai-3 septembre 1979. Publication riche en photographies documentaires, avec une bibliographie complète.

9. Ibid., texte Michel Raimbaud.

10. Michel Raimbaud,« Le nœud dans l’art contemporain», dans Le Bulletin de la Société des Amis du Musée, n° 11, 1999, p. 5.

11. Michel Raimbaud,« Chaissac « Grand choix d’idées contradictoires » »,dans Triages, n° 10-11, avril 1999, p. 6.

12. Ibid., p. 7. En 1997, lors d’une exposition au musée, Michel Raimbaud revit les tentures de Roger Bissière, rafistolages de tapis, de vieilles chaussettes et de bout de flanelles et en conçut une grande admiration.

13. Relevé Serge Fauchereau, Gaston Chaissac – environs et apartés, Paris, Somogy, 2000, p. 109. La seule étude importante sur l’écriture de Chaissac.

14. Michel Raimbaud, « Des gestes d’artisans pour un message de poète », dans catalogue, Les Sables d’Olonne, 1979, pp. 10-13.

15. Roland Mornet, Le parler Roselys ou le Glossaire maritimo-chaumois, 70 pages dactylographiées, s.d., Bibliothèque du musée.

16. Lettre de Michel Raimbaud à Geneviève Bonnefoi, 12 juillet 1985.

17. Malcolm de Chazal, Sens-plastique, 1998. Préface de Jean Paulhan « Malcolm de Chazal, l’homme des passages ».

18. Les Écrits de Bernard Réquichot, Bruxelles, La Connaissance, 1973. Préface d’Alain Jouffroy, dans « Journal sans dates», p. 123.

19. Indications fournies en octobre 2002 par Daniel Augereau, directeur des Tanneries de la Vallée à Tiffauges.

20. Catalogue de la galerie Galarté, 1er mai 1982.

21. Entretien Michel Raimbaud/ Laurence lmbernon, dans Folles Vacheries et Belles Gabares, Musée de La Roche‑sur‑Yon, 1995, p. 7.

22. Étienne-Martin, Les Demeures, Mnam, 1984, p. 38.

23. Christian Jaccard, Art/ Cahier 3, S.M.I., 1976; lettre de JaccarD à Germain Viane, p. 6.

24. Entretien Gérald Lécheneau / Benoît Decron, enregistrement du 10 octobre 2002.

Une journée entière dans un arbre - Harry Bellet

J’ai eu une pensée pour Michel Raimbaud au mois d’août dernier. Perché dans un arbre, je construisais une cabane pour mes enfants. Un truc très simple, une plate-forme de planches avec une balustrade. Ce n’était pas, loin de là, ma première expérience en la matière. Quand j’étais gosse, nous rejouions avec des camarades notre version de La Guerre des boutons. Deux bandes rivales s’affrontaient dans la petite vallée de Normandie où j’ai grandi. Il s’agissait de trouver le campement de nos adversaires, et de le démolir. Cela n’allait pas sans quelques horions et genoux couronnés, et nous construisions nos fortifications dans les branches les plus hautes, pour mieux bombarder de pommes pourries les envahisseurs.

Quelques décennies plus tard, en 1995, j’usais ce qui me restait de belle jeunesse au Centre Pompidou. J’y rencontrais la fille de Michel, Violaine, qui me parla du travail de son père. Durant l’été, je trimbalais ma petite famille sur les routes de France, d’un musée à un autre. Michel exposait à La Roche-sur- Yon. Comme je ne connaissais son travail que sous forme de photographies, l’occasion était bonne. J’ai donc fait une halte chez lui, aux Sables d’Olonne.

J’ai devant les yeux quelques instantanés pris à cette époque : l’un a été fait au musée de La Roche-sur-Yon. Mon fils aîné est juché sur des branches de bois flotté, qui forment la structure d’une sculpture couverte de peaux de vaches. Son cadet, alors âgé de quinze mois, se tient debout sur une partie plane du cuir, soutenu par sa mère.

Mes enfants n’aiment guère les musées. Ce sont des endroits où leur père travaille, où l’on ne peut pas jouer, et où il est interdit de toucher aux Van Gogh. Là, pourtant, tout était différent: les gardiens souriaient en regardant les gamins piétiner les œuvres, grimper dessus et y faire du toboggan. Une autre photographie me représente en train de me prendre pour Tarzan. Un peu plus vêtu, et moins musclé, tout de même. Elle a été prise chez Michel. Il habitait une petite maison, avec un atelier attenant où il rangeait ses sculptures, et stockait les peaux de bêtes qui en étaient la base. Dans le jardin, il y avait un grand arbre, un chêne. Je me souviens que le pied en était flanqué d’une formidable charrette antique d’un bleu passé, avec des roues à rayons de bois, cerclées de fer. Par-dessus, au fil des années, il avait construit une cabane de plusieurs étages où s’enchevêtraient des filets de pêche, des haussières ramassées sur la grève, des cuirs de culs de chalut fatigués d’avoir raclé le fond des mers, et qui prenaient leur retraite dans les branches, loin des maquereaux, et aimés des oiseaux.

Je ne sais qui de l’assistance a pris la photo, mais elle me montre en train de faire l’andouille au plus haut de la construction, en équilibre sur un cordage qui la reliait au balcon de l’atelier. Je n’ai rien d’un funambule : un second cordage, plus haut, parallèle au premier, offrait une prise pour les mains. Mais tout de même, on exige rarement d’un historien d’art ni d’un critique qu’il grimpe aux œuvres. Sauf les médiévistes, peut-être, qui se doivent de crapahuter dans les galeries hautes des cathédrales. Ou les préhistoriens, heureux de s’enfoncer dans les grottes. Ma spécialité étant plus contemporaine, les lieux les plus exotiques que je suis amené à fréquenter sont les ateliers. J’essaie d’y garder un semblant d’objectivité, de tempérer toute trace d’enthousiasme ou de déception. De regarder l’œuvre le plus froidement qu’il m’est possible. Là, c’est franchement raté: le photographe anonyme m’a surpris avec une expression du visage rarement de mise dans mon métier. J’ai l’air niais. Ou simplement hilare, ce qui revient au même. Ce diable de Michel parvenait à provoquer cela, naturellement.

Il avait nommé cette sculpture « Folle Gabare ».

Dans le vocabulaire maritime, ou fluvial, le mot gabare désigne un navire de charge ou de transport. Elles sont souvent méprisées, pour être à l’origine des dragueuses de vase, les maries-salopes. Pourtant, c’est dans une gabare que Dumont d’Urville fait son premier tour du monde, puis part sur les traces de La Pérouse et découvre la Terre Adélie. Le statut des Folles Gabares de Michel revêt la même ambiguïté. Violaine Raimbaud se souvient que « l’ancêtre de la Folle Gabare du jardin est une structure habitable, La Gargamoëlle aux oyseaux, réalisée avec des cuirs de culs de chalut ». Exécutée en 1973, elle reçoit le prix André Susse au salon de la Jeune Sculpture cette année-là. En 1980, il récidive avec cette sorte de Merzbau, d’architecture sans fin, qu’était la Folle Gabare du jardin, dans et sur laquelle je me suis perdu quinze ans plus tard. C’était une vraie maison, avec ses pièces, plus ou moins clairement délimitées. Dans sa version d’origine, sa fille indique clairement l’emplacement de la cuisine, du salon, de la chambre qui mène au donjon. Dans un agenda de l’année 1987, Michel précise le choix de ce titre générique : « Les gabares sont des métaphores de la goule… » Rien à voir avec le vampire femelle nécrophage. Le terme, même s’il ne figure pas ainsi au dictionnaire, désigne d’après Michel la « grêle au vent du grand large… » Suivent ces deux mot « Espace = imaginaire ».

A étudier l’œuvre de Raimbaud, on pourrait aisément l’intégrer aux mouvements les plus avant-gardistes de sa génération, et notamment le groupe Support/Surface. On peut aussi, à cause de son amitié avec Gaston Chaissac, qu’il avait rencontré en 1953, en faire un tenant de l’art brut. L’une e l’autre direction seraient, à mon sens, insuffisantes. De Chaissac, il avait l’extrême indépendance d’esprit. Comme lui, il est tout sauf un naïf. Sérieusement instruit (il a gagné sa vie comme professeur de dessin, comme instituteur puis comme professeur de collège), il est aussi intégré au monde de l’art contemporain, comme en témoignent plusieurs expositions dans différents salons, dans des galeries et des musées (voir biographie). Ses carnets révèlent également une passion pour l’architecture (il annote ainsi précisément un livre sur les proportions du temple de Louxor, et leur rapport au corps humain). Rien n’est moins hasardeux que ses constructions. Il accumule une impressionnante documentation sur les charrettes anciennes, dont il aime, outre la solidité et les qualités d’assemblage, des aspects symboliques, comme « la poésie du voyage et du passage de vie à trépas ». Il analyse également les procédés de construction en bois, des villages Papous aux chantiers navals des Sables, en passant par différentes formes de ponts et de toitures. Il profite aussi de ses séjours à Paris pour regarder les travaux de ses contemporains : ses carnets recèlent une étude fouillée des effets produits par l’installation dans un jardin public parisien de Clara-Clara, une sculpture monumentale de l’américain Richard Serra, mais aussi des œuvres de Donald Judd et de Carl Andre. Des minimalistes dont on le sent proche, sans doute à cause de l’importance qu’ils accordent à l’impact de leur œuvre dans le paysage et sur le spectateur : « Toute sculpture est d’abord celle du corps… », note t-il dans un de ses agendas.

Mais un de ses manuscrits donne une clé de son parcours singulier : il propose une « animation plutôt qu’une exposition » pour « provoquer chez les gens (ou les enfants) un déclic – un dérangement inhabituel du petit moteur de leur pensée pour que ce silence les emmène ailleurs… » Pour cela, il choisit de préférence des espaces publics, comme en 1978 la plage des Sables d’Olonne. Un autre texte, encadré de dessins esquissant le projet de décoration pour le lycée de Challans (Vendée), précise cette volonté: « La Folle Gabare fonctionne comme cabane, forêt et navire. On y grimpe comme aux arbres, on s’y balance comme sur une barque, on domine comme d’une hune, on se blottit dans les hamacs, on s’abrite sous les auvents de cuir… »

Michel Raimbaud avait su retrouver à mon avis quelques éléments essentiels aux hommes. Il les a résumés dans des notes que je retranscris telles quelles :

« L’acte de construire des huttes est certainement l’un des plus naturels à l’espèce humaine (avec celui de dessiner… grottes) et celui de grimper plus antérieur encore -> la forêt.

– Et quant au jeune enfant aussitôt qu’il peut grimper quelque part, il extériorise son désir de grandir sur tous les objets à sa portée.

– Et quand j’ai construit (vers 69) un bouquet de bois blanc … devenu Folle Gabare au Salon de Mai 74, ma fille en a fait sa cabane, le royaume de ses rêves d’enfant».

Et quand moi, je suis monté dedans, un jour de l’été 1995, j’ai senti que je rencontrais un artiste et un homme inoubliable. Merci Michel.

Harry Bellet

Texte : Droits réservés.

Mémoire d'atelier - Gérald Lécheneau

« Comme si

« Comme si

On avait fait un nœud à son tourment

Un nœud à sa douleur. Comme si

Un nœud à son désir… »

Vous parler d’un chaos dans la lumière accrochée aux brins des palans, la poussière énervée dans les raies du levant. Déjà, les peaux durcies grincent et s’imaginent des mâtures torturées. La peau travaille sans trêve, étreinte minérale portée au bleu, ligatures comme les repentirs d’un travail antécédent, bordant les plis à venir dans le limon de la nuit. Peaux trop courtes pour trop d’os avec la tripe au vent de nos rêves dans le naufrage du jour.

Qui donc parlera de la poussière et du rebut, de la pourriture et de l’abandon ? Car enfin, de ce ventre, les naissances ici aussi se faisaient entre « trou qui pisse et trou qui chie ». Matrice de galets et forceps aux poulies, le vagin bordé d’attirail pondait de volée ses œuvres utérines, qu’au soir, épuisés mais heureux, nous accrochions aux cimaises. De portées en tribus, tout un « drigaille » d’atelier jonchait le sol où s’enflaient les fermentations des mises bas futures. Lui, démiurge-accoucheur, nos mains aux lèvres du creuset fouillaient, tiraient, ripaient, l’un passant les pinces l’autre écartant la tripe, petit à petit la transmutation prenait corps et je voyais dans son œil au raz de ma goule briller sa malice philosophale. Ai-je jamais compris le miracle ?

Avec trois bouts faire un monde !

Dessiner un alphabet, inventer un vocabulaire, composer une syntaxe et accoucher d’une saga arachnéenne pour une tribu hiératique embarquant sur une armada de gabares et de charrettes ! Pirate et Pélagie de par ici, trafiquant d’angoisses nées aux abysses, mise en abîme de peurs nouées aux origines de l’enfance, écriture de plein vent déclamée à fleur de peau.

De l’enfance, déjà le chaos, le giron à jamais perdu, acier du père au bleu du regard, cabane sous la table des dimanches – un ventre – tramail de l’oncle où le cuir gueulait au soufflet de la forge.

– Guernica aussi à l’aube d’une boucherie –

De l’homme qui tutoie l’océan, ce miroir qui double la mise et berce les étoiles, chalute des palanquées de rêves à connaître avec en écho, la voix tonitruante battant le rappel des copains, compagnons de bordées mémorables, commandos de naufrageurs ancrés aux troncs échoués, horde braillarde au cul de la barrique et pour toujours, l’amitié, cette connivence au long cours, ce butin tranché à parts égales !

Du maître à bord avant tous qui, composant des équipages improbables – ici un éclopé ou deux, là des souliers vernis – balançait des embruns de poussière et de copeaux, rayait les parquets, virait les tapis et riait de voir faire aux bourgeois des rêves de chaussures à la vue d’une peau de vache ! La Folle Gabare, maintenant, pousse les murs et démonte les portes : tempête sous les lambris et sortant de l’école des moussaillons de récré prennent leur rôle bien avant la mise à l’eau, embarquement prématuré, pêche miraculeuse de plaisir avant des temps plus graves.

Et puis bien sûr, de retour en solstices, de portes ouvertes en Saint Michel, grand ménage de la cale au pont ! La poussière et le bourrier dans les coins, la fête au milieu ! L’atelier en taverne à Rabelais et à Bruant ! L’écot des uns et la gouaille des autres pour une ripaille d’enfer et trois temps pour charmer les Belles !

T’en as vu passer du bonheur !

« … En tout cas un nœud

Pour toucher à du vivant. Même si

Avec de la mort dedans ».

James Sacré

À l’Ami « saute-ruisseau de l’art » - Geneviève Bonnefoi

À l’Ami « saute-ruisseau de l’art »*

Avril ou mai 82-découverte d’une œuvre impressionnante, grande peau gris bleuté aux formes mi-humaines, mi‑animales, suspendue dans la vitrine de la petite galerie Galarté, rue Mazarine. Curiosité piquée, je rentre et vois quelques pièces plus petites mais fortes dans lesquelles fer, bois et cuir s’entrelacent violemment. Je m’enquiers de l’artiste qui vit, hélas, loin de Paris ou de Beaulieu, aux Sables d’Olonne … Vendée !

Je n’oublierai pourtant pas et commença entre nous une longue correspondance dans laquelle il se racontait avec la verve, l’humour, la poésie qui le caractérisent. Les deux « cahiers bleus » superbes avec toutes leurs photos et commentaires m’enchantèrent. Puis ce fut le premier voyage au Château d’Olonne, tout près des Sables, la découverte de la maison-atelier-jardin, où s’accumulaient de nombreuses sculptures, des plus petites aux plus géantes, autre choc inoubliable.

Ainsi donc une œuvre considérable était là, d’une force et d’une invention peu communes (je dirais presque comparable à celle d’un César dans un tout autre registre) et pratiquement ignorée, tout au moins des grands responsables culturels. N’avait-il pas le malheur de vivre loin de Paris – comme tant d’autres que nous connaissons – auprès de cette mer magnifique dont il tirait à la fois son inspiration et le plus souvent la matière de ses œuvres : vieux « culs de chaluts » usés par les fonds rugueux, bois blanchis de sel, cailloux destinés à ouvrir des gueules béantes dans les « peaux de vaches » qu’il utilisera plus tard pour en faire d’étonnantes sculptures trouées de vent, où les pleins et les vides crient et chantent avec lui, hurlent parfois des chants désespérés, telle la fabuleuse Escarbote de printemps reproduite dans La Lettre de Beaulieu n° 2 (sept. 98) que j’aurais tant aimé voir entrer dans la Collection de l’Abbaye, toujours hélas, privée de crédits.

Ses Folles Gabares, monuments de peau et de bois divers, confrontées à l’Océan, dans lesquelles il aimait à voir grimper les enfants, se sont élevées fièrement et joyeusement vers le ciel jusqu’à plusieurs mètres de haut sans que Paris s’en émeuve, alors que des musées comme l’Abbaye Sainte-Croix – toute proche il est vrai -, ceux de Libourne, de La Roche-sur-Yon, de Pau, etc et jusqu’aux Allemands, lui ont consacré d’importantes expositions.

Lorsqu’en 1985 je découvris les prémisses de la formidable installation du beffroi de Millau, je n’eus qu’un désir : en écrire et en parler avec toute l’admiration que cela m’inspirait et Michel Raimbaud, lui-même, me le demanda quasi solennellement. La vue de ces grandes formes aux tons livides, suspendues en envolée dans la superbe tour de pierre et reflétées dans un miroir posé au sol avait quelque chose d’hallucinant. « Suspendues sur des haussières de marine, écrivais-je alors, elles semblent monter à l’assaut de l’espace en une cohorte baroque, menant là une étrange vie aérienne et poétique qui les a arrachées à la mer ». C’est à nos amis Claude et Elisabeth Baillon, eux-même artistes de qualité, que revint le mérite d’avoir suscité et organisé cette exposition que François Mitterrand en personne vint découvrir un jour.

A partir de cette date mon amitié avec Michel Raimbaud devint plus étroite : il m’envoyait de gros cahiers sur papier teinté de bleu dans lesquels il mêlait textes et photos, me parlant de son travail, évoquant parfois des souvenirs d’enfance comme « ces charrettes cahotantes dans les chemins creux du bocage », me contant comment « à travers les matériaux bruts, il cherchait l’alliance des mondes : le minéral, l’animal, le végétal ». Il vint à Beaulieu deux ou trois fois voir nos expositions malgré la distance et une santé qui se dégradait d’année en année et j’allais moi-même le voir trop rarement à mon gré. C’était à chaque fois une même joie de retrouvailles et des parlottes interminables et passionnantes. Michel, comme le disait Jean-Jacques Saignes, « lui c’était un vrai artiste ». Pas de concessions, pas de flagorneries, il allait tout droit son chemin, avec les hauts et les bas de ce dur métier, me confiant parfois ses désillusions mais repartant avec courage et puisant sa force dans cette mer qu’il disait souvent « belle et bonne ».

Écrivant à propos de cette « œuvre immense » de Chaissac qu’il admirait tant, qu’elle « ira rajeunissant comme toute œuvre essentielle », on ne peut que lui souhaiter le même sort et que son œuvre à lui, Michel Raimbaud, enfin reconnue au-delà du cercle presque intime de la Côte Ouest (nous avons la nôtre aussi) aille en grandissant et en rajeunissant… même si elle est déjà à nos yeux d’une jeunesse éclatante.

Geneviève Bonnefoi

Abbaye de Beaulieu,

12 novembre 2002

* C’est ainsi qu’il se désignait lui-même dans un des « cahiers bleus ».

Texte : Droits réservés.

Petite ode à Michel Raimbaud - André Audureau

longtemps j’ai aimé ses bois

membres révulsés témoins de quelles tourmentes

épaves usées par d’interminables flottaisons

aux clapotis radoteurs

j’aimais ses cuirs

j’a1ma1s ses peaux

enveloppes encore douces des primitifs accouplements

j’aimais le fer planté entre bois et peau

pièces à conviction de la lutte éternelle

des matériaux

j’aimais tout cela d’instinct

on en sent la force virile

les parfums lourds des muscs animaux

terreaux des terroirs aux senteurs forestières

tensions et torsions des désirs qui s’entrenouent

quand s’épousent secrètement la pierre et le feu

j’aimais ces sculptures parce que j’aimais cet homme

rugueux et tendre comme un arbre familier

qui parle de la mer des marins des étoiles

de noeuds qui s’entrelacent et des mouvantes voiles

en caressant son chat ensoleillé du matin

qui parle du désert du silence

en écrasant au coeur de ses mains

la glaise vendéenne

qui se souvient de Chaissac comme d’un parent

trop fragile

qu’il a perdu trop tôt

longtemps j’ai aimé l’homme

j’ai aimé l’oeuvre

sans trop comprendre sans trop mesurer

comme ces gens qui vont en barque sur la mer

le dimanche en famille

et voguent sur les gouffres

sans même les soupçonner

je n’avais pas évalué l’orgueil de son ambition

la folie la démesure de son projet

enserrer contenir juguler ordonner maîtriser

imposer une forme aux désordres des vents

organiser les tempêtes

orchestrer les bourrasques

les piéger dans les nasses des panses bovines

les rendre musiciennes dans les bois assemblés

emprisonner les souffles affolés dans les mâtures

aux toiles torsadées

marier la charrue à l’esquif

le chalut à la charrue

et de ces épousailles tourmentées

accoucher les gabares

contraindre les torses musculeux des troncs

à endurer le cuir qui étreint et enserre

dans une insupportable torture d’amour

de quels enlacements inavouables

témoignent ces peaux bleuies

ces pierres ces membres ligneux

tortures médiévales ou copulation contre nature

longtemps j’ai aimé sans trop savoir

sans comprendre ce que je commence à deviner

peut être: cette oeuvre est SAUVAGE

et vient du plus profond de l’être

là où les forces obscures communient

dans de telluriques frissons

avec les mystères de l’éternelle CREATION

le 29 septembre 1993

jour de la saint Michel.

André Audureau

Texte : Droits réservés.

RAIMBAUD sculptures

Exposition Caisse d’Épargne de Vendée – Les Sables d’Olonne

1991

Textes : Droits réservés.

« Ce qui signale l’œuvre de Raimbaud dans le contexte de la sculpture actuelle, c’est son appartenance absolue à la Poésie. Chaque ligne, chaque mouvement, chaque volume indiqué ou surgissant est une des phrases d’un poème dont la gravité rejoint l’épopée et dont la surprenante légèreté des masses, des nœuds, des éclats a ses sources dans une fabuleuse satire. »

Quelque chose de noué - James Sacré

C’est abandonné sur la plage. Quelque chose de noué.

Mourir en a perdu son air tranquille.

Un paquet de peau mal foutu

Comme si quelqu’un s’était débattu dedans,

Toute une énergie

Qui a cherché des yeux pour s’en aller, qui a son cul fermé.

A la fin ça s’est raidi

Au maximum d’un effort. C’est peut-être plus rien, ou si

Ça continue d’accuser le sort ?

L’océan comme une vieille sorcière défaite.

C’est plein d’énergie et d’épuisements.

Comme si on avait noué une matrice

Un sac de plastique plein

Pour que ça reste dedans

(La sanie le sang qui saliraient) une matrice

Ou tout un corps mutilé, que ça s’échappe pas

Les organes pas retenus ; le nœud tire

On sent qu’il est bien fait.

On n’est pas trop fier d’en être content.

Comme si

On avait fait un nœud à son tourment

Un nœud à sa douleur. Comme si

Un nœud à son désir.

On sait mal pourquoi: une précaution, ou à cause d’une colère

C’est tout tendu

Comme un sac avec un gamin dedans

(les plus grands qui l’ont fourré là, l’enfant

Avait comme un désir d’y rentrer)

Le jeu. La peur. Les autres sont partis.

Le noir silencieux. L’océan comme une rumeur dans un grenier fermé.

Le temps fermé. La vie qu’on s’est débattu dedans.

On entend l’océan qui s’en va. On a

Un petit garçon noué, comme une crampe

Dans les mots qui sont venus.

A y regarder de plus près, le noeud rassure.

Parce que_la seule chose un peu solide.

Evidemment

On peut penser à un baillon autant

Qu’à un pansement. En tout cas un noeud

Pour toucher à du vivant. Même si

Avec de la mort dedans.

James SACRÉ

Texte : Droits réservés.

Fragments - Jean-Christian Fradin

FRAGMENTS

L’œuvre de Raimbaud traverse l’ère des confusions sans broncher, comme un météore. Mais, installé, incrusté dans un paysage, le météore s’y fond, s’y dissimule avec volupté, jusqu’à ce qu’un regard l’en déloge, un regard de mutant ou d’initié, pour le débarrasser de sa gangue de poussière et de folklore, pour enfin rejoindre la légende.

J’ai toujours pensé que les Folles Gabares de Raimbaud avaient autant à voir avec le monde des airs qu’avec celui des eaux, entre ciel et mer.

Mais très loin dans le ciel, dans des contrées immenses et innombrables, et très proches dans les eaux fœtales.

L’infiniment petit et l’infiniment grand brutalement confondus. Un sac de peau tendu jusqu’à la déchirure, jusqu’à ce qu’il atteigne une légèreté intemporelle.

Plus haut, en écrivant :« mutant » et « initié », je voulais exprimer par là comment « le découvreur », qui aborde aux Vacheries de Raimbaud doit être vierge de toutes scories culturelles liées aux modes de l’art officiel, mais en même temps au fait des puissances cosmiques est de tous les nœuds de symboles qui s’y rattachent et les dévoilent.

J’ai vu les cuirs de Raimbaud assaillis par les eaux de l’Océan, pénétrés, envahis, remplis se prêtant à cette jouissance dévastatrice.

Je les ai vus aussi resplendissants quand la mer s’est retirée, et que, ruisselants, ils semblent sortir du liquide amniotique.

Je les ai vus protecteurs, quand des enfants venaient s’y blottir ; ils semblaient alors échapper aux forces telluriques.

Je les ai vus comme une part de moi-même, la partie la plus obscure, la plus indicible, celle qui gît au fond de nos ténèbres, dans nos gouffres impalpables où remue le barbare aveugle, le primitif luxurieux, celui qui dort dans un lac souterrain, dans une grotte oubliée et qui s’éveille parfois pour tracer l’ineffable sur les parois de Lascaux ou d’Altamira.

Quand Raimbaud travaille dans son « Antre » (son atelier), il y a un rituel qui s’accomplit où le rire n’est pas absent.

L’humour est chez lui une des dimensions du sacré.

Rien de convenu chez Raimbaud, mais une force contenue faite pour les vivants.

Jean-Christian FRADIN

Texte : Droits réservés.

Vieilles Vacheries et Folles Gabares

Exposition au Musée des Beaux-Arts de Pau

Août – Octobre 1998

Textes : Droits réservés.

Raimbaud l'Olonnois - Philippe Comte

Ainsi sur sa lignée s’explique l’olonnois Michel Raimbaud, hors de la banalité convenue des curriculum vitae. Au bord des grèves, nous dit-il, la peau du monde est nue, beau cimetière sans pourriture. Tandis que d’autres récoltent aux Puces des objets mal aimés, c’est là que ce convive attitré de l’océan recueille ses épaves. Échouée sur le sable un beau jour lui échoit la dépouille d’un cul de chalut, qu’il ramasse, ravaude, retend pour ce « projet toujours mythique de la sculpture d’insuffler la vie, de recréer le vivant », pour en gonfler des bêtes fabuleuses à tournebouler les imaginations les plus folles.

Des fonds marins longtemps dragués ces cuirs ont ramené la fragrance des légendes englouties et des vaisseaux sombrés : les monstres de Raimbaud en sont comme imprégnés. « La peau, tissu commun à ses concentrations singulières, rappelle Michel Serres, déploie la sensibilité. Elle frisonne, exprime, respire, écoute, voit, aime et se laisse aimer, reçoit, refuse, recule, se hérisse d’horreur, se couvre de crevasses, rougeurs, blessures d’âme. Il faudrait apprendre à lire à livre ouvert l’écriture des dieux en colère sur la peu de leurs victimes. L’abécédaire de la pathologie se grave sur le parchemin.

Intérieure et extérieure, opaque et transparente, souple ou raide, volontaire, présente ou paralysée, objet, sujet, âme et monde, veilleur et guide, lieu où le dialogue de fond avec les choses et les autres arrive et d’où il brille, la peau porte les messages d’Hermès et ce qui nous reste d’Argos ».

Bois flottés, os rongés par les flots, ais de carènes, fermes de charpentes servent de squelettes à ces peaux tendues à craquer, humectées puis durcies au feu ou au vent de la côte. Voici donc qui nous change des matériaux ordinaires du sculpteur, terre, pierre, bois, métaux, plastiques… et qui nous confirme dans l’idée que la grande (ou la première) affaire pour le praticien consiste à trouver, à élire son matériau, son support, sa texture, son tissu de complicité. Un sculpteur espagnol n’a-t-il pas confectionné un Christ en peau humaine vénéré à la cathédrale de Burgos ? mais on trouverait sans doute de plus nombreux exemples de l’emploi du cuir dans les arts dits primitifs et exotiques. Les réactions des visiteurs de 1978 disent d’ailleurs quel tabou touche là Raimbaud !

Bien que notre olonnois se déclare sans sujétion à une symbolique tragique, Vieille Véruse, (1969 expression chaumoise signifiant Vieille Vérole) œuvre paillarde et joyeuse pour Suzanne de Coninck, « avec sa tête de cheval, se débride dans une Apocalypse des Temps Modernes » ; pour nous, ce serait plutôt un de ces massacres de cerf que les piqueurs tiennent dressé au dessus de la bête au moment de la curée.

Dans le même registre, Cahouenne vorace (1970) conçue pendant la guerre civile en Palestine, présente la carcasse et les viscères éclatés d’un gigantesque crabe en passe d’être absorbé par le sable du désert. Dans ces deux reliefs comme dans l’Oiseau mort (1971), qui grâce au syncrétisme du désir d’envol et de la peur de la chute se situe à la charnière des deux thèmes, Raimbaud réussit de façon saisissante la synthèse organique, la fusion de ses deux matériaux, bois et peau.

Le temps d’un printemps, celui de 73, les marronniers en fleurs du Luxembourg s’interloquèrent d’une Gargamoëlle aux Oyseaux fort peu sénatoriale. Mais les enfants de ce jardin – le plus accueillant de Paris sans conteste – y trouvèrent une antre de jeu, une symbolique à la mesure de leur fantaisie. La Gargamoëlle concrétise en effet superbement l’originelle antre vaginale, habitacle où le sculpteur aimerait convier les oiseaux. Cette sculpture où l’on pénètre et qui se souvient des refuges de l’enfance requit un arbre entier pour son ossature et obtint le prix du Salon de la Jeune Sculpture. Le regretté Denys Chevalier, qui hantait Paris sur son Solex et ne se piquait point d’art conceptuel, déplorait « ce vide incomblable, irréparable, qu’a laissé dans le jardin du Luxembourg cette Gargamoëlle aux Oyseaux aujourd’hui redevenue vendéenne mais qui fut, l’instant d’un printemps, lieu privilégié de ferveur poétique, jeu propice aux connivences enfantines et délectation d’un jury qui lui décerna son prix… »

« À ce propos, ajoutait-il, et cela soit dit sans offenser les précédents lauréats, faut-il convenir que rarement distinction fut aussi incontestablement méritée ».

« Merci pour le spectacle d’un enfant comblé ! » devait noter joliment une inconnue devant ces grappes de mômes fascinés par cette gigantesque outre rabelaisienne. Aujourd’hui où l’Éducation Nationale tend toujours à enfermer l’enfant dans un clapier fonctionnel, Michel Raimbaud, réfutant le théorème orthogonal, façonne cette antre baroque, retour aux concrétions du songe, caverne à claire-voie de la recherche intérieure. À l’inverse des Demeures ésotériques et impénétrables d’Étienne-Martin, la Gargamoëlle constitue un véritable habitacle.

« La maison tient l’enfance immobile dans ses bras » disait Bachelard. Quand à l’Éducation Nationale, elle admit à Olonne/Mer dans la maternelle René-Guy Cadou au titre du 1 % Neu l’olonnoise où se ruent à grands cris à chaque récréation les bambins de Prévert. Ces connivences enfantines ne trompent point…

Ces antres de repos et d’évasion, pleines de trouées lumineuses, qui de l’intérieur protègent et, chevauchées, ensorcellent, entraînent au voyage alchimique. Tout ce qui fut énorme en des temps surhumains, tordu comme un grand chêne entre ses mains fécondes, offre enfin aux chaluts un lieu de déshérence (ou déserrance). Nous sommes ici au centre de l’ambivalence du noueux et du noué, réalité ambiguë. Le rêveur utilise cette solidité du tronc robuste, centre autour duquel s’organise le paysage fantastique de Raimbaud fait de chaluts enfin fixés. La dureté ne peut rester inconsciente, elle réclame l’activité de peaux tendues jusqu’à la déchirure, images du réveil, fantasmes fluides.

Raimbaud ne redoute pas d’affronter les archétypes parentaux avec le Cri de la Mère et le Mur du Père, deux œuvres de 1974, entre lesquelles, ligoté puis ballotté, l’enfant va jouer son destin initial si dépendant. Dans le Cri de la Mère ou Maternité, le fœtus apparaît encore intimement relié à sa demeure utérine, qu’il ne quitte qu’à regret et tentera peut-être vainement de réintégrer. « L’abandon doit équivaloir, remarque le docteur Tomatis, par le passage de cet étrange défilé, à une descente vers le plus profond des chemins qui conduit au bord de l’Achéron ». C’est bien ce que nous suggère cette sculpture, étrangement proche des Deux Formes (1934) d’Henry Moore en bois de pynkado où règne une sollicitude empreinte d’inquiétude. Ici le nouveau-né est encore enserré dans les replis du lien ombilical – le vieux serpent de la Genèse – dont la section va bientôt l’obliger à happer l’air environnant, dans un sursaut vociférateur.

À peine affranchi de ce lien, le voici en butte au Mur du Père, que Raimbaud dresse devant lui tel un gigantesque épouvantail aux ailes déployées, aussi menaçantes que protectrices, refuge et rempart, image caricaturale mais éclairante du père gréco-latin, investi du droit de vie et de mort, qui acquiert « une potentialité de domination pour réagir à l’attitude possessive de la mère ». Contre lui se serre l’enfant apeuré, attendant plus ou moins consciemment qu’il abandonne ce rôle de singe dominateur pour devenir un véritable initiateur, un vecteur social. « Mon esprit mis en pièces se sent reconstruit par une perception soudaine, éprouve Virginia Woolf dans les Vagues. Je prends les arbres, les nuages à témoin de ma complète intégration ». Arbres, nuages, telles sont en effet les deux composantes fondamentales de la sculpture raimbaldienne. Comme si les premiers avaient fixé les seconds dans leur course vagabonde.

Et sur chaque forme frissonnante, la peau, vaste drap onirique, descend avec la violence d’une tempête.

Philippe Comte.

RAIMBAUD

VACHERIES

Galerie GALARTE – Paris

Du 21 avril au 15 mai 1982

Textes : Droits réservés.

Henry-Claude COUSSEAU

Les cuirs de Michel Raimbaud ont cessé leurs prodiges. Ces corps déchirés, dressés, connaissent maintenant la raison de leur torture et celle de leurs anamorphoses. Ils entrent dans la métaphore et dans sa jouissance : le corps, ou l’objet, comme dispositif d’échange et de rupture, entre son lieu de gestation et de dispersion, autrement dit, sa réalité et son obscénité dérisoire.

Le thème originaire de son travail, c’est dans son adhésion à l’œuvre de Chaissac que Raimbaud l’affirme tout d’abord : ses matériaux humbles, naturels et quotidiens, son caractère anti‑académique, organique et fusionnel. La mer lui livre les bois flottés et le port les cuirs de chalut. Mais c’est pour décrire un corps antérieur, dans l’épuisement de sa genèse, ou dans l’extravagance de ses pulsions, couturé, déchiré ; ou encore en désigner l’antre originel, le poids gravide.

Lieux d’une germination sauvage, terrible, d’une organisation qui tente de se faire, les premiers travaux en exhibent toutes les strates et les étapes. Ils exposent la lenteur et la confusion du genre ; des analogies qui mêlent la tension au vide, l’érection à la mort. C’est au prix de cette remontée que la reconstitution, que la possession du corps a lieu, dans l’assurance du camouflage, dans la peau.

Mais ce recours fantasmatique installe une persistance. Sans doute les travaux de Raimbaud tiennent-ils leur violence et la qualité de leur déplacement au délire incessant, monodique et lancinant qui les conduit. Les anamorphoses de la fusion, cette alternance rhétorique des contraires, miroir du ressassement du monde, ici le manipulateur en joue comme d’analogies perpétuellement renvoyées à elles-mêmes, strictement enfermées dans un parcours répétitif, obstiné et pulsionnel.

Ce fantasme, porteur de l’énigme initiale et de ses tératologiques questions, Raimbaud en a donc fait l’épreuve et aujourd’hui il en aborde la métaphore dans un langage qui a déplacé l’incidence de sa désignation. Dans des formes et des façons qui recourent à la même logique, à la même exigence syntaxique, mais dans la qualité d’un détour, d’une distance, qui les entraînent vers d’autres sens, ou qui peut-être les ramènent tout simplement à leur irruption primitive.

Hier, des bois, vécus par la mer, transfigurés par la mort, calcinés comme l’os. Des peaux, tannées, fendues, coupées, qui s’épuisaient d’une perpétuelle génération. Aujourd’hui, les ondulations souples et lourdes du seul cuir, proliférant, recouvrant, libéré de ses assises et livré à lui-même. Comme le passage d’une dramaturgie à la vie même ; de l’énigme au consentement.

L’anamorphose ici assure la reconduction incessante de la jouissance et de la fusion. Elle gage, dans le bercement de ses plis, dans la volupté de leur respiration, tous les futurs et tous les apaisements, en les comblant, en les attisant.

Ces vides ont été des corps ; ceux-là les portent. Quant à ces blocs dépolis et figés, ils promettent ici un poids secret, sourd. Dans une incessante récidive ; dans un temps écarté, indifférent.

Henry-Claude COUSSEAU

Texte : Droits réservés.

Michel RAIMBAUD

Les chevaux avaient droit à n’être que bridés, un aide les émouchant.

Les pauvres vaches beuglaient souvent

l’une encore au long de l’aiguille

l’autre au sacrifice

hissée par deux sangles sous-ventrières enroulées sur un tambour de bois à cliquets sonores manœuvré à la barre de fer la tête sous le joug immobilisée lentement par une lanière de cuir chromé de taureau multicroisée autour de cornes et du crâne

Trois pattes brêlées au plus bas le long des montants, pauvre sac de tripes pendu au plus haut pour aucun appui, la quatrième révulsée pour le ferrage du métal chaud sur de la corne fumante.