ACTUALISATIONS

Suivi des mises à jour du site Michel Raimbaud (pages, photos, écrits, témoignages…)

La Nef des Fols

Compagnie Chavirage – Catherine Massiot

– Représentation le 26 juillet 1998 à Pierre-Levée – Olonne-sur-Mer (Vendée)

– Représentation en 1999 lors de la « Féria de la mer » – Les Sables d’Olonne (Vendée)

Danseurs  Marie-Pierre Remy, Benedicte Leclerc, Catherine Massiot, Christophe Hay & Karim Sebbar

Marie-Pierre Remy, Benedicte Leclerc, Catherine Massiot, Christophe Hay & Karim Sebbar  Comédiens

Comédiens  Marie Augereau & François Pilon

Marie Augereau & François Pilon  Musiciens

Musiciens  Benoist Raffin, Jean-Marie Gerintes & Quentin Ogier

Benoist Raffin, Jean-Marie Gerintes & Quentin Ogier  Costumes

Costumes  Jean-Jacques Delmotte

Jean-Jacques Delmotte  Régisseurs

Régisseurs  Silvano Nogueira & Jean-Michel Gouilleux

Silvano Nogueira & Jean-Michel Gouilleux  Chorégraphe

Chorégraphe  Catherine Massiot

Catherine Massiot  Sculpteur

Sculpteur  Michel Raimbaud

Michel Raimbaud

Portrait de Michel RAIMBAUD – ARTE

La Fête à Michel Raimbaud au Musée des Beaux-Arts de Nantes

La Fête à Michel Raimbaud au Musée des Beaux-Arts de Nantes

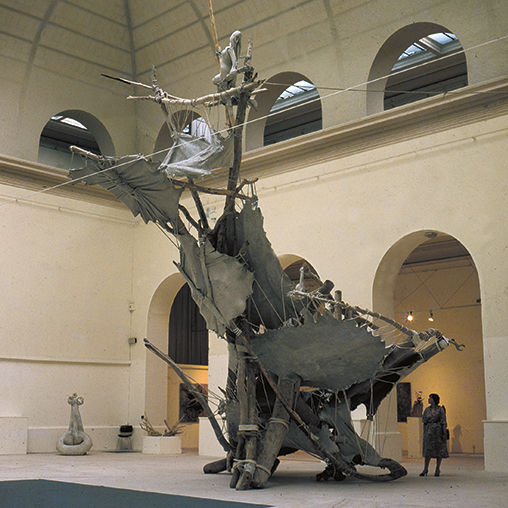

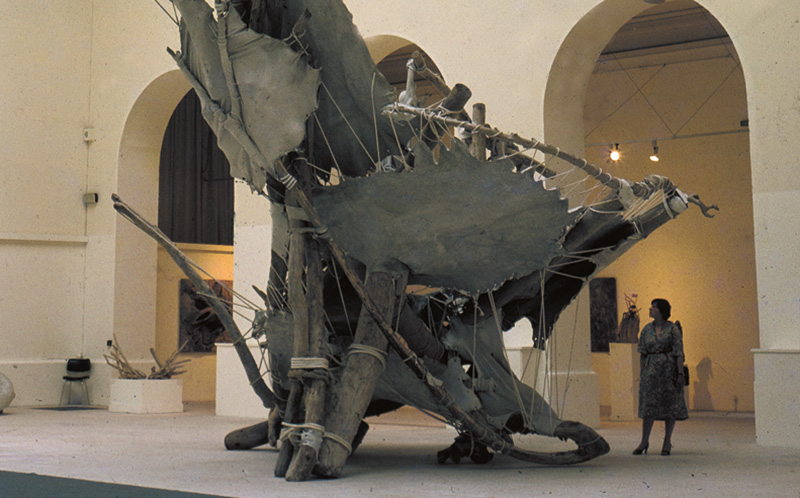

Dans le grand hall d’exposition du prestigieux Musée des Beaux-Arts de Nantes, les gabares et peaux de vaches de Michel Raimbaud composent jusqu’en septembre une étrange et fascinante fête. J’y étais avant les trois coups. Les acteurs du Théàtréquipe « La Chamaille » répétaient-, les uns derrière les projecteurs, d’autres accrochés aux vergues des gabares, de merveilleux poèmes, quelques-uns vietnamiens, qui chantaient la joie d’être, de vivre et d’aimer dans cet oasis qu’est devenu, pour plus de trois mois – et trois mois de vacances ! – le Musée des Beaux-Arts.

Je croyais connaître l’univers de Michel Raimbaud, et il est vrai que je remarquais ici et là des œuvres familières, découvertes naguère à l’ Abbaye Sainte-Croix, mais il y avait en plus ce Grand Trône de cuir et de bois, offert à je ne sais quel empereur noir, sorti tout chamarré de nos livres d’enfants, et surtout la plus folle, la plus gigantesque des gabares, hissant ses haubans à une douzaine de mètres de hauteur et habitée, mais oui, de bizarres, douces et inquiétantes formes humaines, silhouettes féminines que l’œil surprend, perd, cherche à nouveau, retrouve et ne lâche plus.

Je vous le dis, c’est une fête. Mais soyons sérieux. Vous qui avez vu hier les enfants peupler chaque jour la gabare élevée, au péril des marées montantes, sur la plage des Sables, non loin de la cabane de l’Office du Tourisme, vous avez souri de l’idée, Mais avez-vous pris conscience de la force, de l’évidence tellurique, prodigieuse, de cette idée, Elle a trouvé à Nantes un cadre à sa dimension et je ne saurais trop conseiller aux Sablais d’aller sur place s’en rendre compte. Il s’agit, bien plus que d’une affirmation, d’une consécration. La « gabare » est désormais une forme d’expression ayant obtenu ses lettres de noblesse, prête aujourd’hui, depuis le grand port de Nantes, où rêva et d’où s’évada Jules Verne, pour toutes les aventures.

Jean Huguet

Le Journal des Sables – le 16 juin 1979 –

Écoute, écoute… / Nef des fols

Texte écrit pour le spectacle « La Nef des Fols » donné en 1998 par la Compagnie Catherine Massiot. Représentations au Château de Pierre-levée (Olonne-sur-Mer) et devant la Tour d’Arundel (Les Sables d’Olonne).

Ph. Leslie Laidet

Écoute, écoute, la voûte s’égoutte dans la choucroute

Ecoute Dulcinée, ma rose, ma douce, ma petite reine de Sabah – j’approche des rumeurs de la mort – mes mains, quelle fumée ! Si tu savais. Plus rien – Plus serrer – Plus monter – et il y a toujours, ici, cette nuit, ce détroit à franchir, groupir et désir, sans se meurtrir – Clodomire, ma toute belle en dentelles d’aurore.

– Sur la mer, longue, infiniment, entends le vent, le vent sauvage de mer énorme

– Dulcinée, ma courte-cuisse adorée, puisses-tu être née d’une génisse, une pythonisse, qui nous fasse jaillir de cet abysse, ou je glisse, mon ISIS,

– Attends, mon prince (Grand gosier, Hurtaly, Isaure), attends la marée, le jusant désiré va nous délivrer –

Des trains dans l’océan, innombrables, obscurs, immenses, insondables déhalent la mer de nos rivages – comme ils s’écartent les continents ! comme ils s’écartent pour nous laisser courir…

Là-bas, dans le suette de Tanchette où Raimballe de la Pironnière suspend ses gabarres dans son ornière dernière, méchantes goàles, et chars à bancs bleus guindés de voiles, la dune de sable va s’effondrer

– La grand plage est malade – on lape la vase à fleur d’algue – toute la plage s’effondre…

– Attends encore un peu mon grand beau boudin nouar, n’appelle pas Raoul, la houle s’écoule, longue et déhalée en douceur – Ne groume pas, mon petit Kagnon mignon, mignon, suce ton pouce, mon petit mousse, ragale ta frimousse, zézète de l’amirolette –

Dulcinée, ma fine boubine sans écaille, mon beau petit patagou pas zirou, c’est pas une chaleur madagascaricale. Le cirage ne bouille pas sur nos chaussures pendant que le Pacha fait la revue ; Derrière, la – haut, hors les murs…

Du temps où les bêtes parlaient, y a pas trois jours, mon amour en cul de four, c’était le vide –

Angoisse, mêlasse, dans la fnasse flasque

Angoisse comme un seul grand mat sur la mer –

Monde étranglé, ventre frouat dégrabassé des méduses obtuses qui teurlusent leur face camuse de recluses –

Dans le nouard nous verrons clair, mes frères, nous n’irons pas patroyer pele – mele et gaboriat la peau bleue dans la congrée des Rochebonnes…

– Dans le labyrinthe nous trouverons la voie droite – pas d’icebergs ici, sans garde-fous, sans ceinture, où les Guilloux culotte de vent d’amont et les âmes des matelots morts depuis peu, viennent s’accouder aux nuits enchanteresses de l’hyper boréal –

Icebergs, phares glauques gelés des mers incontemplées, le cri éperdu de votre silence sans issue durera les temps…

Viens ma jolie, apporte moi ton bouillon de godaille, époumaille mon écobaille, avant que je ne défaille ; voici nos fiançailles, vaille que vaille et sans groumaille, pousse mon pied hors du trou bergout, ne tangue pas sur ta bosse torluzarde, chasse la boucaille de mes cenelles, ne reste pas dans mon sillage comme la grosse margouline, cette souline à la jupette ras-la sortie d’eau, reste pas en ralingue,

Là-voilà… ma petite poulie – coupée mignon pas haute sur l’eau, gréée comme grappin en sac, aide ton grand cartahut envergué tout dessus,

O ma désirade, toujours si belle en rade, belle incomprise, brisette et jolie brise,

Mousse d’embruns, rale bouline, main sur main, reste pas acagné, tout ageliné avec ton air amarré, ma petite chevrette,

Quand on sera là – haut, je te promets bisettes en gralettes, dans le chaud profond de ta caralette, ma bibette enjomineuse – t’as pas des jambes de galvesse ma bougresse mais je t…

Michel Raimbaud,

20 avril 1999, 7 h 10 à La Pironnière

Artiste en “peaux de vaches”

Bulletin Municipal du Château d’olonne – 1972

Texte de Michel Raimbaud : Artiste en « peaux de vaches ».

Artiste en « peaux de vaches »

D’abord être, essayer d’être soi, ici, dans cette oasis de la Pironnière, où les mimosas vont bientôt embaumer la pinède, prélude heureux de l’avril qui amènera la lumière, dans ce microclimat exceptionnel qui ravit le voyageur et le garde souvent, dans « ce terroir doux, fuligineux, léger, humide et sans froidure comme est Olonne » dit le bon Rabelais qui appréciait fort le franc Aubier que nous prisons toujours.

Dans cette terre aux confins de l’Armorique et de l’Aquitaine dont le destin bascula parfois de terre de France en terre étrangère et qui vécut toutes les guerres qu’elles fussent de conquêtes, de religion, ou de politique.

Pas très loin de cette Bélesbat légendaire et phénicienne où Clemenceau se retira « pour mourir en prenant son temps », terre où légende et histoire sont intimement mêlées ce qui rebute l’historien en quête de sa vérité d’historien, mais réjouit l’artiste en quête de toutes les vérités. Terre de chez moi, car proche est le lieu de mes vacances d’enfant où dorment les ancêtres, qui depuis plus d’un siècle se sont fait tuer ou excommunier pour leur idée trop neuve.

Terre de l’eau du bocage dans les petits matins de pêche où les racines noires enchantaient mon réveil, bonne terre de glaise féconde que je parcours toujours avec intimité et qui me donnait de belles goulées d’eau claire aux fontaines perdues à moins que ce ne soit de grandes bouchées de blé blond happées dans ma pleine main, les soirs de battages, ou les grappes blanches de rosée les matins de vendanges.

La terre finit là, face à cet océan des Atlantes dont parle Platon. Sur les grèves gisent les deux mondes en trophées somptueux. Déchets au regard de beaucoup, mais je n’eus pas besoin que Baudelaire parlât de la splendeur des déchets pour y ramasser mes trésors.

De bois flottés en peaux de vaches déchiquetées et grasses d’eau de mer, je parcours mon univers.

De bois flottés en peaux de vaches déchiquetées et grasses d’eau de mer, je parcours mon univers.

Par delà le temps mécanique des pendules aux minutes égales, par delà l’espace plan ou courbe peu importe, par delà tous les passants, les oppresseurs et les censeurs, les marins et les terriens, retrouver les visages de ma race au visage dur de mégalithe ou découvrir des habitants d’ailleurs, qui ne sont peut-être pas encore venus ou qui n’arriveront jamais, ou qui sont peut-être là, très profond, dans l’humus tiède et noir où se font les osmoses. « Le 20e siècle sera celui de l’inconscient » disait Bergson. Être conscient de son inconscient et jardiner, c’est-à-dire laisser fleurir ce qui veut bien fleurir, en l’aidant un tout petit peu, en prenant bien garde de ne pas étouffer « ma rose ».

Humilité donc, indépendance aussi. Hors des Canons de toutes les chapelles dérisoires et provisoires, vivre de cœur et d’esprit et faire de mes mains.

J’aime prendre un parti qui m’inspire, sans longue préméditation intellectuelle, mais peut-être après beaucoup d’intimité, intimité silencieuse en compagnie de ces choses que je vais déranger, pour les ranger sans ordre, ou dans un ordre inhabituel qui portera l’objet à l’existence, existence d’inutile, comme ça, par jeu et pour jouer avec ceux qui s’arrêtent et écoutent.

Jouer au futur. Pas décoratif, ni gratuit cet art.

Un besoin de jouer avec ces peaux de vaches lacérées, que les marins utilisent pour protéger le cul de leur chalut de la déchirure des coquilles et des roches abyssales et perdent ou jettent ensuite. Tailler et polir le bois dont l’odeur enchantait mes narines d’enfant dans l’atelier de mon père. Chaissac le cordonnier a peint des papiers pauvres et des balais, des paniers et des cailloux et les murs de l’école du hameau. Je suis instituteur et je joue à l’artisan, au bourrelier, au sellier, à tout se qui se coud et se raccommode.

Art de harnais ou de brodequins grossiers, où les lanières sont des lignes, les nœuds des signes de torture et d’amour, écriture dramatique et goguenarde à la fois.

Art de masque où ce qui se dissimule existe peut-être plus que les plis, les plaies, les gueules et les sexes qui se voient et se touchent.

Art dur quand le feu a racorni le cuir et patiné le bois, qui sonnent sous le doigt et grincent quand on les bouge.

Art noir, dont les objets cirés luisent doucement dans la pénombre, comme les rêveries du dedans chères à Bachelard.

Qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce que ça signifie ?

Questionnez les objets. Ils répondent quand on leur parle. Avec des mots, je me permettrai de rappeler ce que dit Elie Faure, à l’aube de ce vingtième siècle, en introduction à la première édition de sa célèbre histoire de l’art : « L’art qui exprime la vie, est mystérieux comme elle Il échappe comme elle à toute formule. Mais le besoin de le définir nous poursuit, parce qu’il se mêle à toutes les heures de notre existence habituelle pour en magnifier les aspects ».

Peut-être est-ce aussi, comme dit René Huyghe, « la force de notre époque, de savoir descendre jusqu’aux bases où survit encore l’animalité primitive, pour y puiser la substance initiale afin de la remonter au sommet où elle sera élaborée et livrée au regard».

Michel RAIMBAUD

Note photo « La Honra »

Hommage à Michel Raimbaud – Benoît Decron

Beaucoup d’entre nous croient connaître le travail de Michel Raimbaud tant ses Folles Gabares ont frappé notre imaginaire.

Peu imaginent la générosité qui prévalait à l’édification de ces ahurissantes structures éphémères, car souvent involontairement livrées à la destruction du temps.

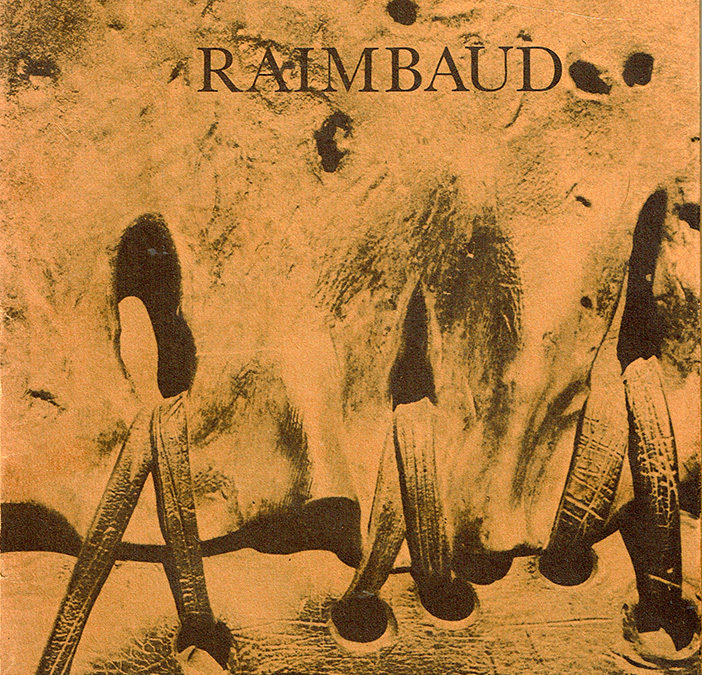

La photographie a beaucoup donné à Michel Raimbaud. Photographiées avec soin, certaines de ses œuvres, parmi les plus monumentales, ont, de nos jours, disparu. Lors de ses premières expositions, en particulier en 1974 au musée de l’abbaye Sainte-Croix, l’artiste concevait le catalogue comme un portfolio : de beaux clichés en noir et blanc, très contrastés, imprimés sur carte épaisse, mettaient en scène sur la plage ses sculptures, bois assemblés et peaux de vache, comme des formes organiques. Sur la grève, les rochers affleuraient, formes rondes et animales, tandis que la lumière blanche, presque irréelle, glissait sur la surface de l’eau. La vision photographique choisie par Raimbaud rappelle en tous points celle des images de Lucien Clergue qui mit en scène des modèles nus dans, par exemple, la série Née de la vague1 : le corps féminin, sculptural et acéphale, est offert, sensuel, aux caprices des vagues, sur la plage. Le grain de la peau, les rondeurs, jouent la métaphore du sable avec les plis et la matière. Dans l’œuvre sculpté de Raimbaud prévaut cette même volonté de rendre la créature imaginée à son origine première. Retour aux sources et ambiguïté.

La photographie a beaucoup donné à Michel Raimbaud. Photographiées avec soin, certaines de ses œuvres, parmi les plus monumentales, ont, de nos jours, disparu. Lors de ses premières expositions, en particulier en 1974 au musée de l’abbaye Sainte-Croix, l’artiste concevait le catalogue comme un portfolio : de beaux clichés en noir et blanc, très contrastés, imprimés sur carte épaisse, mettaient en scène sur la plage ses sculptures, bois assemblés et peaux de vache, comme des formes organiques. Sur la grève, les rochers affleuraient, formes rondes et animales, tandis que la lumière blanche, presque irréelle, glissait sur la surface de l’eau. La vision photographique choisie par Raimbaud rappelle en tous points celle des images de Lucien Clergue qui mit en scène des modèles nus dans, par exemple, la série Née de la vague1 : le corps féminin, sculptural et acéphale, est offert, sensuel, aux caprices des vagues, sur la plage. Le grain de la peau, les rondeurs, jouent la métaphore du sable avec les plis et la matière. Dans l’œuvre sculpté de Raimbaud prévaut cette même volonté de rendre la créature imaginée à son origine première. Retour aux sources et ambiguïté.

Les amis photographes de Raimbaud ont permis de garder en mémoire des œuvres disparues, comme ses Folles Gabares. En l’absence de l’artiste, un chantier documentaire a vu le jour pour retrouver le fil de son travail. Chacun, par des reproductions, croit connaître l’œuvre de Raimbaud et ignore sans doute l’élaboration généreuse de constructions éphémères, sculptures assemblées sur plages et places livrées à la destruction du temps ou démontées après la saison. La disparition appartient à un libre arbitre poétique éloigné de toute considération théorique : « J’ai regardé souvent les merveilleux nuages dans le ciel, formes d’air et formes d’eau, qui refont et se défont à la fois, structures d’enchantement – choses inaccessibles et présentes, avec leur peau d’apparence, belles images sur un réel d’autre chose2 », écrivait l’artiste. Peut-on parler à son propos d’intervention dans le paysage, dans un esprit proche du Land Art ? Les « sites » de Smithson s’inspiraient du concept d’entropie, de transformations : de l’ordre au chaos, du chaos à l’art. La présence des sculptures de Raimbaud dans le paysage tient davantage de l’empathie, d’une tentative fusionnelle et affective.

Michel Raimbaud a laissé dans ses œuvres des idées fortes et maîtrisées, des enchaînements et des proliférations n’appartenant qu’à lui. Du mot préparé avec gourmandise – un prénom vaut mieux qu’un titre – à l’objet adopté, rafistolé et ennobli, il avançait par libres associations. La Folle Gabare à la charrette construite dans son jardin du château d’Olonne témoigne de ce dessein de ne rien laisser sans suite. Régulièrement, aidé de ses amis, il entretenait cette œuvre en perpétuelle expansion en y agrégeant de nouveaux éléments : filets, morceaux de cuir, lanières, cordes, échelles, pièces de bois… Ce qui au départ était une charrette volante devint une ahurissante cabane, une sorte de Merzbau végétal, marin et vernaculaire. Le rapiéçage et l’assemblage, exercices de pauvreté, convenaient à Raimbaud partageant avec Chaissac le goût de la jaille. Une dernière exposition à Nantes en 1998, Serpent de mer, illustrait bien ce souci de ne pas achever la figure : « Le serpent de mer est un mouvement qui emporte des sculptures dans une sculpture3. » Le fantastique nichait dans les circonvolutions, les anneaux, les béances du monstre constitué de formes en cuir durci assemblées. Le serpent est une mue, une poignante concrétion autour du vide, une métaphore totalisante.

La biographie de Michel Raimbaud fait apparaître deux attachements. Le premier ramène au monde populaire (un père ébéniste, une mère couturière). Toujours avec malice, dans le détournement parfois, Raimbaud revendiquait ses racines vendéennes, l’admiration de la mer, mais aussi celle du beau métier. Il revendiquait celui-ci en tant qu’artisanat pour peu qu’on ne l’abandonnât pas au hasard, par désinvolture. Le second attachement se reconnaît dans son parcours d’enseignant à l’École alsacienne, à Paris, au collège du Centre aux Sables : « Il a le double souci d’apprendre pour lui-même et d’apprendre aux autres4. » Raimbaud a accompagné par ses conférences, ses présentations, la naissance d’un musée d’art contemporain dans sa ville. Il y avait chez lui un mélange heureux de curiosité, de néologismes ou parler chaumois, et de culture littéraire. Ses articles, ses poèmes, allient langage parlé et solide érudition. Lire Raimbaud, c’est l’écouter et le voir, séducteur et démonstratif, évoluant au milieu de ses sculptures.

Retraçant en quelques étapes significatives le parcours artistique de Raimbaud, son évolution, nous pouvons affirmer avec lui que passant du tableau au relief mural, du totem à la « cabane » creuse habitée, il a changé. De peintre, il est devenu sculpteur, voire architecte anticonformiste.

Il abandonna la pratique picturale traditionnelle (chevalet, couleurs en tubes, châssis…), pour une ultime expérience en peignant sur peau de vache ou cul de chalut5 La Paire initiale (1968). Le vieux cuir abandonné par les marins devenait son matériau électif : ductile une fois humecté, il a la faculté de durcir puis d’épouser les formes en séchant. Avec la peau de vache, Raimbaud réalisa donc des reliefs sur châssis. D’après lui, le cuir « évacué de toute idée de mort6 » permettait nombre de combinaisons sur le dessus et le dessous du corps. Il l’utilisait pour ses scarifications, ses traces d’usure, il le gonflait de bois flottés, de cailloux et fermait le tout de coutures. Ostentatoires et vulnérables à la fois, les peaux de Raimbaud ramenaient au mythe, à l’élémentaire : « au bord des grèves la peau du monde est nue, beau cimetière sans pourriture7 ». Avec La Honra (1970), le cuir sombre prenait la dignité d’un Christ espagnol ; avec la Cahouenne vorace (1970), une carcasse de crabe exsangue laissait apparaître ses viscères, en écho aux affrontements en Palestine à la même époque. L’éreintement de la matière, chiffonnée, découpée et tendue, les ligatures croisées et les trouées, de la surface au fond, évoquent les œuvres austères de Millares ou de Tapiès.

Dès lors, la sculpture peut s’épanouir librement. Béluga (1971), gros poisson fantastique, était composé d’un squelette incertain en bois sur lequel Raimbaud avait cousu comme une membrane de grands lambeaux de cuir. Plus troublante furent les figures anthropomorphes tels Le Reître écorché (1971) ou Belphégor (1971). L’artiste gaînait intégralement et étroitement des troncs d’arbres. Trente ans après, on est étonné par l’allure suggestive de ces Hermès de plage, avec leurs masques cousus serrés, comme des capuchons de bourreaux. Le cuir, peau d’animal épilée et tannée, est associé depuis longtemps à l’imaginaire fétichiste : « L’attirance pour le cuir est surdéterminée : ses caractéristiques sensorielles sont le dur et le brillant, une odeur particulière et un son crissant8. » Si les exemples cités ci-dessus peuvent paraître exagérés, pure invention de l’auteur, il n’échappera à personne que le cuir forme un appel plus ou moins latent à la sexualité ou, en bas régime, à la sensualité. Les petites sculptures en cuir chromé bleu des années quatre-vingt, drapant des segments de bois poli, sont à cet égard éloquentes : Tête de Maure, Melchior, Gaspar…

En 1973, Michel Raimbaud obtenait le prix André Susse au salon de la Jeune Sculpture pour son œuvre La Gargamoëlle aux oyseaux. Une année plus tard, il exposait au salon de Mai sa première Folle Gabare : près de vingt autres virent le jour. Il n’est pas inutile de rappeler l’effervescence qui régnait alors dans le milieu artistique. Une frange de Support-Surfaces s’intéressait à l’artisanat, à l’insertion dans le paysage, au choix des matériaux. La Gargamoëlle et Folles Gabares allaient dans le sens d’une générosité toute sociale, d’une théâtralité altruiste. En 1979, Raimbaud occupait le patio du musée des Beaux-Arts de Nantes avec une immense Gabare : sa production arrivait à maturité, à sa marque d’auteur, avec des reliefs spécifiques et des vocables roulant en bouche.

La gargamoelle aux ouyseaux jardin du luxembourg[/caption]La Gargamoëlle aux oyseaux de 1973, dont, sans doute, un arbre entier formait l’ossature, est un étrange vaisseau propre à accueillir des enfants qui ne s’en privèrent pas lors de son exposition dans les jardins du Luxembourg. Entre ciel et terre, elle est à la fois véhicule et cheval de Troie, ou plutôt une sorte de LEM préhistorique. La Gargamoëlle fut la concrétisation parfaite, matricielle, de la pensée de Raimbaud, fermée sur l’être et ouverte sur le vaste monde. Il faut sans doute la mettre en rapport avec les architectures utopiques et alternatives qui ont fleuri sur la côte ouest des États-Unis dans les années soixante-dix. Comment ne pas penser aussi aux maisons naturelles construites plus tôt par l’architecte Bruce Goff (maisons Bavinger, Harder…) ? Celui-ci haubanait les toits, utilisait les membrures, tiges et tuyaux, valorisait la pierre naturelle. Ainsi les Folles Gabares s’élevaient-elles à la fois comme des maisons, des bateaux avec leurs voiles : concilier prise au vent et nécessaire ancrage à la terre. Avec leurs peaux d’animaux entières et tendues, encordées, entre mâts et vergues de fortune, on pouvait y voir des élytres ou des ailes. Destinées aux lieux publics, aux plages peuplées d’estivants, Tanchet ou Remblai aux Sables, bonnes mères, les Gabares accueillaient les enfants (les directives actuelles en matière de sécurité interdiraient de tels débordements festifs…). Au terrain de jeux s’ajoutait l’offrande à l’Océan : la sculpture rendait aux flots ce que l’artiste avait patiemment collecté. Dans le même temps, se superposèrent à ces Gabares des sculptures plus petites, comme des maquettes, ou plus raisonnables, comme Chênarbanne (1979), dont les pièces de bois constitutives absorbaient de la couleur primaire, à la Mondrian. Plus tard, Raimbaud ne devait préserver que la coquille de peau, comme une armure vide : ainsi ses Cavernes marines et Grands dos, dans les années 1980, pourraient cacher quelque chose comme l’énigme d’Isidore Ducasse. La sculpture s’affranchissait de son ossature, abandonnait sur le sol comme des culottes ou des vêtements vides et pétrifiés en attente d’un corps.

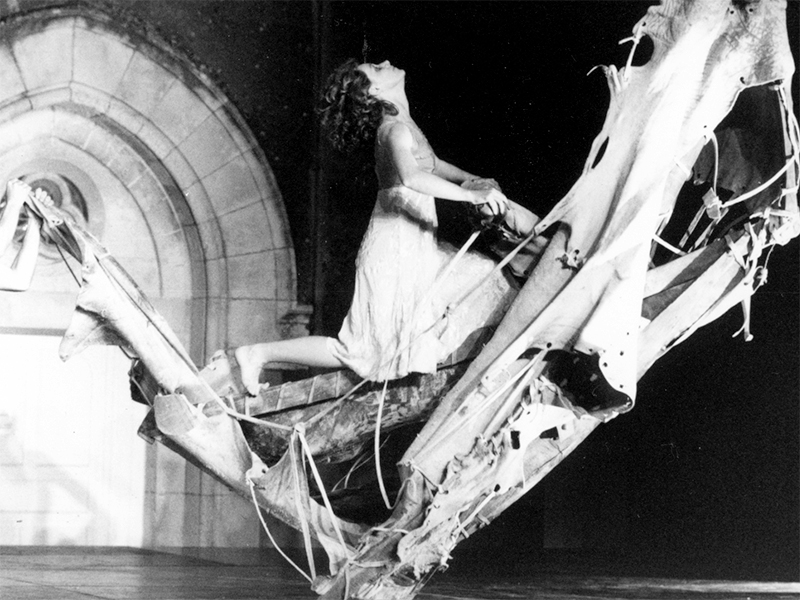

En juillet 1998, Michel Raimbaud participait, avec la compagnie Catherine Massiot, au spectacle nocturne de danse du château de Pierre Levée, La Nef des Fols, faisant référence à l’œuvre de Jérôme Bosch. Il s’agissait de fondre en d’improbables épousailles le corps des danseurs et comédiens et les sculptures en cuir et bois flottés. Démiurge, Raimbaud réalisait ainsi son rêve, mettant en mouvement son intuition. Dans L’Homme-racine, un danseur nu surgissant par les fesses d’une peau de vache soulignait de manière expressive cette alliance entre les défroques animales et le corps, objet de toutes les sollicitudes. D’une peau à l’autre.

Benoît Decron

Le poète de la matière – Yann Blusseau

Revue Olona – N° 246

Décembre 2018

« Le langage est encombrant. Heureusement, les mots ne viennent pas les premiers » Michel Raimbaud dixit

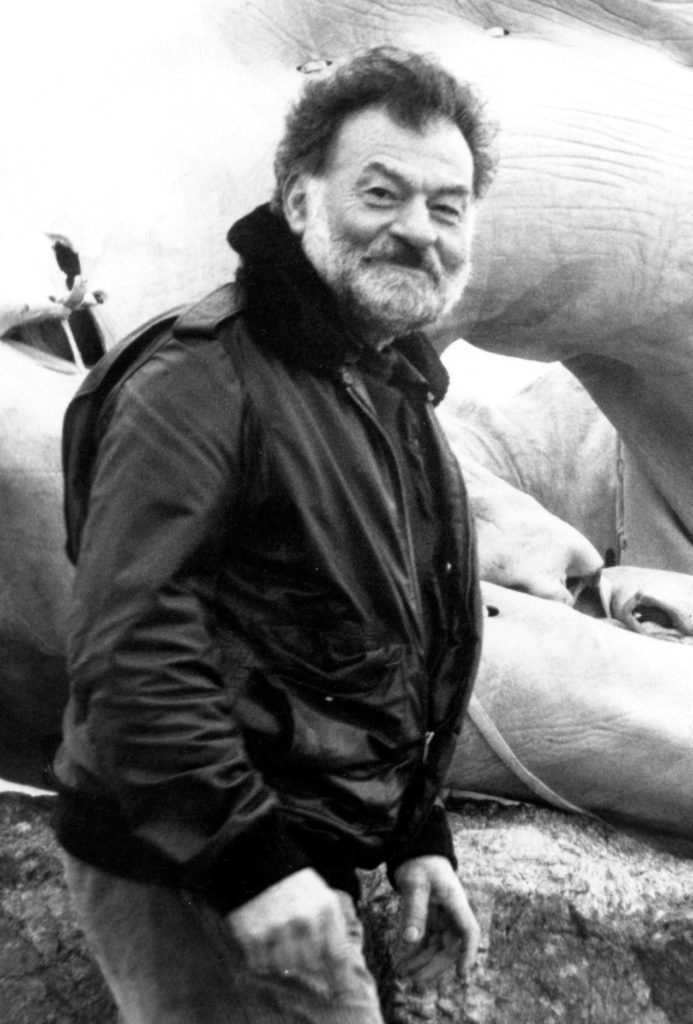

Dans la mémoire collective des Olonnes, Michel Raimbaud dit « Arthur » a laissé une trace bien particulière. Ceux qui l’ont connu, ont certainement une anecdote à partager, un de ses bons mots à rapporter. Ceux qui n’ont fait que le croiser sur le port ou la plage, se souviennent certainement de cet homme barbu, l’œil pétillant de malice, la chevelure en bataille, à l’air un peu « fada », y flânant ou y installant ses sculptures monumentales. Parmi ces gens, nombreux étaient ceux qui pensaient que ses structures bizarres, où jouaient les « gosses », relevaient plus d’un monceau de détritus que d’une œuvre d’art. Il s’avère que sans connaître l’attachement de Raimbaud a ses racines, tant maritimes que rurales, on ne peut saisir les fondements de son art protéiforme qui, sans représenter la réalité, la possède pour nexus.

Dans la mémoire collective des Olonnes, Michel Raimbaud dit « Arthur » a laissé une trace bien particulière. Ceux qui l’ont connu, ont certainement une anecdote à partager, un de ses bons mots à rapporter. Ceux qui n’ont fait que le croiser sur le port ou la plage, se souviennent certainement de cet homme barbu, l’œil pétillant de malice, la chevelure en bataille, à l’air un peu « fada », y flânant ou y installant ses sculptures monumentales. Parmi ces gens, nombreux étaient ceux qui pensaient que ses structures bizarres, où jouaient les « gosses », relevaient plus d’un monceau de détritus que d’une œuvre d’art. Il s’avère que sans connaître l’attachement de Raimbaud a ses racines, tant maritimes que rurales, on ne peut saisir les fondements de son art protéiforme qui, sans représenter la réalité, la possède pour nexus.

Les connaisseurs, quant à eux, ne peuvent que maudire le temps qui a fait son œuvre en l’arrachant au monde des vivants dans sa 70e année, bien trop tôt en somme et en ce qui me concerne, ce fut pile au moment où je le découvrais vraiment, que je commençais à l’apprécier, lui et son art, qu’il a tiré sa révérence, quitté la scène. Oui, cela fait déjà 20 ans qu’il « bouffe les pissenlits par la racine » comme l’on dit à la Chaume. Il est donc grand temps de raviver cette mémoire collective qui peut rapidement faire défaut, en rappelant aux Vendéens et aux Olonnais (de nos quatre communes) en particulier que Michel Raimbaud n’est pas qu’un simple nom sur la façade d’une médiathèque. Remettre en lumière sa contribution à l’histoire de l’art, grâce à son œuvre poétique axé sur le travail des matériaux rendus à l’homme par l’océan, constitue la raison d’être de ces modestes lignes.

Au fil du temps, sa carrière d’artiste, parallèle à celle d’enseignant, prit la tangente et dériva vers la sculpture, porté qu’il était par les flots de l’inspiration, de ses désirs d’expression plastique. Ses pérégrinations me permettront, ici, d’explorer les différentes incarnations de son œuvre en renouant les fils du temps.

LE CHAOS PRIMORDIAL, UN ARTISTE EN FORMATION

En 1937, il découvre Picasso lors de l’exposition universelle de Paris ; ce fut son premier choc esthétique, mais ce n’est qu’en 1949, qu’il s’initie à la peinture et il ne commence vraiment à peindre sérieusement qu’en 1953. Dans la première décennie de sa carrière artistique, son style est hérité du cubisme et de la seconde école de Paris. Il pratique une figuration tendant vers l’abstraction, ce qui à l’époque n’est pas franchement au « top » de la modernité au moment où l’art abstrait domine sans partage la scène internationale et que l’art conceptuel est sur le point de naître. Au début des années 50, alors qu’il est en poste à St-Denis-la-Chevasse, depuis environ un an, il rencontre à Ste-Florence-de-l’Oie, à l’occasion d’un déplacement professionnel, Chaissac, le mari de l’institutrice de l’école publique de ce village.

Cette rencontre puis cette amitié fut déterminant pour Raimbaud influant sur son orientation plastique future. Alors que Chaissac avait déjà une certaine renommée parmi les amateurs d’art avertis en tant que figure de proue de l’Art Brut (grâce à l’activisme de Jean Dubuffet), Michel Raimbaud commençait son parcours artistique à mi-chemin entre figuration et l’abstraction sans que l’une ne domine l’autre. Pourtant on y décèle déjà sa marque : un univers à la fois symboliste et expressionniste parcouru d’un souffle lyrique et épique qui ne fera que s’affirmer au fil du temps en s’organisant autour de la notion du temps, de la vie et de la mort aux connotations freudiennes. Ses sujets sont principalement des études d’après nature, à savoir des marines ou des tranches de vie du littoral. Quelques motifs se détachent en particulier : les épaves et les arbres. Il utilise les médiums les plus variés. Les couleurs, le dynamisme de l’océan, les courbes des navires l’inspirent. Son style se démarque très tôt par une volonté sourde de sortir du cadre fixe du tableau. Idée qu’il concrétise en peignant de vieux cuirs de chalut tendus sur châssis. Cette première étape de son évolution le conduit à l’abandon de la toile mais pas de la peinture. Sa couche picturale est brossée, poncée, le cuir est brûlé, incisé, gravé au fer du cuir, il renonça à son emploi afin de privilégier la beauté de la matière brute. C’est d’ailleurs cet aspect qui sera mis en valeur dans ses tableaux-reliefs qui représentent la seconde étape de son cheminement artistique. De dessinateur à peintre accompli, il devient apprenti sculpteur puis explorateur des formes, de la matière, nourrissant son art de vécu, de symboles, de gravité, de dérision donnant corps à ses visions dantesques, qui par ses mains font irruption dans le réel.

À Chaissac, donc, il doit son goût pour la récupération, l’indépendance et l’assemblage. En outre, au début des années 60, l’Arte Povera, émergeant d’Italie, se diffuse en Europe. De ce mouvement artistique, Michel retient également le goût pour le recyclage et le côté fruste des matériaux bruts (cuirs, bois flottés…) récupérés sur les plages du pays des Olonnes où il vit depuis 1958. C’est en 1968 que, pour la première fois, ces deux influences principales se traduisent dans ses tableaux-reliefs, constitués de cuir de cul de chalut et de bois flottés essentiellement. Ainsi au cours de cette seconde période, il commence à travailler en volume sur châssis, la peinture commence à sortir du cadre et, de plus en plus, il crée en haut-relief. À cet égard, Cahouenne vorace (1970) représente un vrai tour de force technique et une singularité esthétique qui s’affirme pleinement ici. Un an plus tard, il délaisse totalement le cadre pictural pour donner vie à des sculptures en ronde-bosse, principalement des totems, probable hommage à Gaston Chaissac : l’un des premiers s’intitule Belphégor.

Lors de sa première exposition personnelle, à la galerie Robin de La Roche-sur-Yon, il présente ses tableaux-reliefs proches des recherches de Tapiès. Il a choisi un matériau exigeant et inhabituel pour principale composante de ses œuvres. Il travaille le cuir de chalut tanné par les hommes et refaçonné par la mer, puis rejeté sur la plage au gré des marées et des courants. Pour Raimbaud, ce matériau est l’expression littérale du corps, sa peau. Il les choisissait avec le plus grand soin portant une grande attention à leurs stigmates ou au contraire pour leur parfait état. Ces tableaux-reliefs sont la synthèse organique des deux matériaux qui donnent vie à ses œuvres : le bois flotté constitue l’ossature et le cuir est la peau qui la recouvre ; celle-ci est parfois déchirée, simplement tendue ou forme un relief charnel… Tel un alchimiste, il redonne vie à une matière inerte mais hautement symbolique dans les cultures humaines. Il la transmute, lui donne un second souffle. Les cuirs sont humectés, tendus, durcis au feu ou aux vents côtiers, ils sont travaillés autant par la main de l’artiste que par la nature. Dans un premier temps, ses tableaux-reliefs faits de « nobles déchets », par ses peaux cousues rapiécées, déchirées, brûlées… symbolisent la fragilité de l’être humain, nous rappellent sa nature mortelle et en même temps la beauté du vivant, de l’éphémère.

Son passé, son destin inéluctable s’y mêlent inextricablement, exprimant une allégorie du Samsara bouddhiste représenté par l’acte de récupération et le recyclage des matériaux dans ses œuvres, car par son geste créateur, il ré-insuffle la vie en redonnant une vocation à ces objets, il leur en épargne la mort et l’oubli en leur offrant une nouvelle incarnation.

La découverte du cuir en tant que médium plastique a donc profondément changé l’orientation du peintre Raimbaud, proche de la figuration sans y céder totalement, jusqu’à adopter, en un même élan, la sculpture et l’abstraction. L’océan à 100 m de chez lui devient sa muse, en lui fournissant tout ce dont il a besoin pour s’exprimer. C’est le choix de ce médium si particulier et difficile à manier qui fait la particularité de l’art de Michel Raimbaud ; il a découvert un nouveau médium et une manière singulière de le mettre en forme par des tableaux tri-dimensionnels puis en pratiquant la sculpture.

AFFIRMATION D’UN STYLE – GARGAMOËLLE ET « FOLLES GABARES »

C’est donc en 1971 que Raimbaud délaisse définitivement la peinture avec la création de ses totems. Dès les premiers, il commence à les photographier en les mettant en scène sur la côte. Pour lui la sculpture recèle en elle le projet toujours mythique d’insuffler la vie, de les recréer. Il évoquait son art en ces termes : « des gestes d’artisan pour une musique de poète ». Il rêvait d’une sculpture muette (sans couleur) et sauvage.

C’est donc en 1971 que Raimbaud délaisse définitivement la peinture avec la création de ses totems. Dès les premiers, il commence à les photographier en les mettant en scène sur la côte. Pour lui la sculpture recèle en elle le projet toujours mythique d’insuffler la vie, de les recréer. Il évoquait son art en ces termes : « des gestes d’artisan pour une musique de poète ». Il rêvait d’une sculpture muette (sans couleur) et sauvage.

La « gargamoëlle aux oyseaux », en 1973 est la première des sculptures monumentales de Michel qui inaugure la série de ses fameuses « folles gabares » tenant à la fois du jeu pour enfants et de l’œuvre d’art. Elle constitue le nouveau socle de ses réflexions qui s’incarnent ici dans ce qui tient à la fois de la peinture, de la sculpture et de l’architecture. Aux vieux cuirs bruns et aux bois noueux cirés répondent alors des cuirs blancs légèrement bleutés et des bois immaculés évoquant la lumière, le ciel et l’océan dont les formes abstraites renvoient à une nef onirique.

La « folle gabare » représentait pour Michel un lieu hors du temps où s’exprime pleinement l’imaginaire enfantin et dans laquelle certains adultes décèlent une métaphore alliant culture maritime et culture terrienne. Tous ces matériaux bruts ne sont plus des natures mortes. Ils revivent sous les mains du sculpteur, grâce à ses formes visionnaires, nourries de songes délirants. Raimbaud nous dévoile un monde au-delà du sensible, de notre réalité ; un monde magique et tourmenté nous happe. Son art refuse les lieux communs, le classicisme, le conformisme esthétique ; antithèse de tout cela, il exprime la passion du fantasque et de la fantasmagorie tout en se révoltant contre la logique et la morale.

Ses sculptures nous invitent au rêve et à un voyage vers un ailleurs, vers des contrées improbables. Les portes du rêves s’ouvrent ; il abolit les frontières entre les mondes spirituel et matériel, à l’instar de l’art chamanique aborigène. À la fin des années 70, il réintroduit la couleur sur les bois flottés, que parfois, ils utilisent seuls. La palette met en jeu des couleurs primaires auxquelles il associe le blanc comme dans un jeu de cartes. Choix esthétiques qu’il abandonne dans les années 80 pour y revenir ensuite avec parcimonie en 1991 avant de se consacrer à des œuvres plus petites. Malgré les apparences, ces sculptures sont de savantes constructions agencées dans une recherche constante d’occupation de l’espace et imaginées pour dialoguer avec leur environnement, tournant le dos définitivement au monde clos de l’atelier pour entrer en osmose avec la nature.

C’est cela qu’illustre l’entrée de ses sculptures dans l’inconscient collectif des Vendéens (et des autres) grâce aux photographes qui ont su transfigurer ces créations monumentales que sont les « folles gabares » en les saisissant dans leur décor naturel, mises en scène familières des ténors du Land art ou de l’Arte Povera. Grâce au fait qu’il ait choisi d’insérer ses œuvres dans le paysage même d’où sont issus les matériaux qui les constituent, il en accentue la force et la présence. Donc ces photos ont vite dépassé leur aspect purement documentaire pour faire œuvre elle-même, révélant la symbiose de la sculpture et de la nature sans oublier sa force poétique, tout en démontrant l’accord parfait entre la forme, la matière et l’espace. C’est cela qui fit la singularité de son art et donc sa renommée.

Dans la dernière décennie de sa vie, comme on l’a évoqué plus haut, il revient à des petits formats dont il réalise parfois des coulages en bronze pour aboutir en 1998, à une œuvre d’art conçue avec la chorégraphe Cathérine Massiot : la « nef des fols » dans laquelle ses œuvres fondent une chorégraphie théâtralisée.

On remarque un certain nombre de corrélations entre les mouvements artistiques les plus représentatifs de l’esthétique du XXe siècle avec les œuvres sculptées de Raimbaud qui l’ont fait passer à la postérité :

– le constructivisme en raison du soin apporté à leur relation avec l’espace qui les entoure ;

– le minimalisme et le Land Art dont l’impact de l’œuvre sur son environnement et la relation qu’elle tisse avec lui est particulièrement évidente ;

– l’Arte Povera et G. Chaissac, dont il a conservé le goût pour le recyclage des matériaux ;

– l’art conceptuel, dont il conserve l’importance de l’effet produit sur le spectateur en nourrissant sa réflexion ;

– l’art cinétique, puisque l’interaction du spectateur avec l’œuvre lui est essentielle car ce dernier fait vivre la sculpture en se l’appropriant par le jeu et le parcours physique ;

– Support-surface, groupe avec lequel, il partage son appétence pour l’expérimentation plastique ;

– l’art brut, onirisme, liberté formelle et son positionnement en marge du « monde de l’art «, ce microcosme mondain.

Au-delà de cette synthèse des influences des courants fondateurs majeurs de l’esthétique post-moderne et contemporaine que représente l’œuvre laissé par Michel Raimbaud, force est de constater qu’il est rare qu’un art, aussi conceptualisé que le sien, suscite autant d’émotions, de sentiments, de rêveries éveillées. Ainsi il a ouvert une voie esthétique nouvelle. Grâce à cette facture si particulière, ce rapport à la matière, son humanisme et sa conception de l’art proche de celle d’A. Renoir (prépondérance du travail manuel) ou d’un Élie Mangaud (poésie, fantaisie et marginalité) qu’il a connu, Michel parvient à nous toucher, en tant que spectateurs. Loin de toute sécheresse intellectuelle, faisant fi du clivage abstraction / figuration, qui pourtant battait son plein dans la seconde moitié du XXe siècle, il propose une création généreuse, ludique, sauvage mais aussi douce, tendre, vivace, foisonnante, sensuelle, imaginative, recelant autant de fantaisie que de part d’ombre comme il en est de tous les chefs d’œuvre.

Sa production, même vingt ans après sa disparition, se distingue en effet avant tout par son sens absolu de la poésie, sa liberté formelle, sa capacité à transcender la quotidien, la banalité, les conventions sociales, composant une véritable épopée par chacun de ses mouvements, de ses vides, de ses pleins… Son lyrisme, sa vitalité exsudent de chacune de ses pièces qui ont tout de nefs un peu folles ballottées par un océan tantôt houleux, tantôt calme ayant nourri l’âme tumultueuse de Michel Raimbaud.

Malgré la reconnaissance des critiques, des conservateurs de musées, tels que suzanne de Coninck, Pierre Chaigneau, Henri-Claude Cousseau, Didier Semin, Didier Ottinger et Benoît Decron, son œuvre reste méconnue du public. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : le choix du littéral vendéen pour lieu de vie dicté par la nécessité créatrice et son peu de goût pour les mondanités parisianistes qui l’ont, de fait, mis à l’écart. Il apparaît donc comme l’archétype de l’artiste régional en dépit de la reconnaissance internationale qu’il a connue. Cette méconnaissance s’explique aussi par la singularité de la voie artistique qu’il a empruntée. En effet, à l’époque où il s’impose, la plupart de ses confrères se sont engagées sur la pente glissante de l’intellectualisation à outrance, jusqu’à souvent supplanter la pratique par le discours théorique, orientation qui aujourd’hui se retrouve dans l’impasse, stérile, au contraire de l’œuvre de Raimbaud, qui elle reste toujours féconde.

Dans ce contexte, il incarne à cette époque la figure de l’artiste désuet, ringard en rupture avec son temps par ses techniques archaïsantes. Pourtant, sa démarche à rebours et son esthétique à contre-courant empreinte de poésie et de mythes fondateurs, pourrait désormais, paradoxalement, faire de lui un artiste d’avant-garde, ayant su anticiper le retour au travail de la matière par les plasticiens, auquel on assiste depuis environ 15 ans. Aujourd’hui encore cet artiste reste inclassable comme le sont toujours les artistes visionnaires. Il donne naissance à quelque chose de très personnel ne laissant personne indifférent. Déroutant par son expressivité et l’hétérogénéité de ses sujets qui confinent parfois au surréalisme, son art ne laisse prise qu’à une analyse critique globale, intellectuellement plus exigeante car elle nécessite de s’immerger dans son travail, de s’en imprégner et donc de mettre à l’épreuve sa sensibilité. C’est à ce prix que l’on y décèlera une grande cohérence et une acuité pertinente, comme le laisse entendre la filiation entre son travail et celui d’Édith Dekyndt, d’Antoine Tiberghien et de Jean Léonard Stoskopf, ou celui d’Odon par exemple.

Yann Blusseau

T

As-tu connu Frère la Folle Gabare ?

Folle Gabare l’Escarbote – N°29

Exposition Folles Vacheries et Belles Gabares – Musée de La Roche-sur-Yon – Du 8 juillet au 1er octobre 1995

As-tu connu, Frère

La Folle Gabare ?

Qu’était si longue, qu’était si large qu’on s’était mis à deux pour la voir toute entière !

Un vilain ringue, une faillie fnasse appâtait la côte de ses grands bois blancs

sur la grève ou crève quelque vieille véruse d’oiseau mort

méchante goâle ou cahouenne vorace

dont la couenne coriace gît sur le goëmon noir

Hors la géographie des organes comme une peau de banane nue

la peau de ma mer.

Passa la Garache Blanche

amarra des voiles à tous les caps en peaux de vaches, de culs de chaluts, oui mesdames !

et bleues comme la vierge mais foutues en clochardes :

L’Eraigne et son fil

tout un faire de trous noués, de lanières cousues comme des cils à l’ourlette des

paupières

peau des roses à l’endroit pierre des crapauds à l’envers.

Dedans dessus dessous par devant par derrière joue une grande matte d’enfants de partout

Toute l’enfance complice d’herbes folles, de cailloux blancs

Présente comme une parole éprise au vent du grand large !

O Martyr ! Quelle aventure !

Michel RAIMBAUD

12 décembre 1976

Raimbaud l’Olonnois

Catalogue de 1973

« Un lieutenant de la garde impériale

une sage-femme un tisserand

un étudiant ecclésiastique

devenu expert géomètre et pêcheur à la ligne

un vigneron des paysans deux forgerons

une mémée d’avant le pétrole

et un père ébéniste d’avant-guerre

m’ont légué une Vendée républicaine

Michel Charles Louis Alcime RAIMBAUD

accouché lion ascendant en juillet 1929

s’invente un faroueste timide et solitaire

de trésors dessinés

de terre gâchée

de bois bricolés

et de ferraille tinguelysée

fils d’ouvrier promu instituteur

animateur de culture culturelle

1954 bonjour Gaston Chaissac le bouif

et son jeu de l’oie

j’en reste sardine

désapprend dessine peignote

les filets bleus et les épaves de la côte

depuis 1958 aux Sables d’Olonne

1965-66 école alsacienne et quartier latin

mai 1968 adieu pinceaux Lhote et la toile

on se fait un plaisir d’amour en peau

de vache de cul de chalut mesdames

trituré couturé sur polis bois flottés

juin 1973 salon de la jeune sculpture

la Gargamoelle aux Oyseaux

tire aux pigeons du Luxembourg

sa peau sur le l’art »

Michel RAIMBAUD

Catalogue de 1973

Démarche d’ensemble

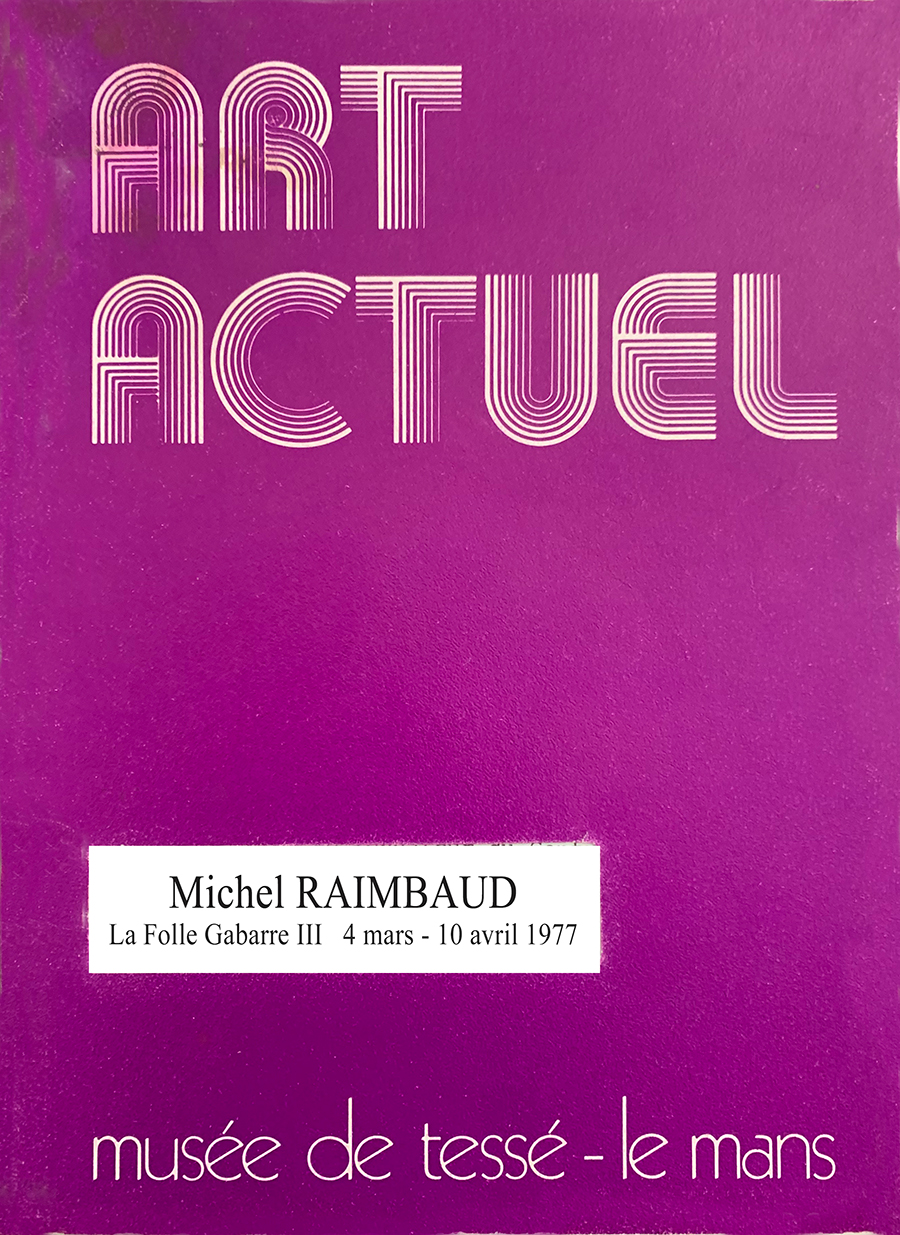

Texte publié dans le catalogue édité lors de l’exposition au Musée de Tessé – Le Mans

4 mars – 10 avril 1977

Ramasser ce qu’on trouve d’objets merveilleux… au bord des grèves la peau du monde est nue, beau cimetière sans pourriture ; la foire mondiale à gueule d’abattoir y présente un visage plus serein mais aussi plus vrai. Tout un monde, mon monde, le MONDE…

DÉMARCHE D’ENSEMBLE

Depuis 1958, Michel RAIMBAUD a une approche étroite de la mer ; Il subit également l’influence de Gaston CHAISSAC avec lequel il vit une grande amitié. À partir de cette époque : peinture sur support actif, naturel et non vierge ; choix de CUIRS de culs de chaluts usagés, marqués de la TRACE des déchirures et des blessures des coquilles et des fonds marins.

Écriture plus naturelle et adéquate au matériau : trous, couture des accidents de la peau, sans sujétion à une symbolique tragique, par plaisir presque ; ajouts qui semblent aller d’eux-mêmes : bois flottés, qui sous-tendent la peau et restent dans l’ambiguïté : os, mâts, étais, asémie ou polysémie peu importe. Pas de problème non plus au niveau de l’insertion au réel : titres d’œuvres plutôt musicaux que signifiants, cadences à l’image du langage des marins, aux scansions de la mer, flux, reflux, ressac…

Du format plat, passage progressif au relief mural, au totem, à la « Cabane » creuse, habitée ; le corps et le cœur (enfants, adulte, couple) vivent dans un organe, mais aussi dans la maison de l’air : autant d’issue que de paroi. C’est l’anti‑boîte, à une époque de la mise en boite généralisée.

La Cabane s’ouvre aux oiseaux, au vent, à la lumière : FOLLE GABARRE, plus objet-jouet à grimper, à sauter, ramper, suspendre, caresser, construire… que bateau ivre : peau de taureau neuve, bleue très claire tendue à rompre sur des bois blancs qui aident à être BIEN dans et hors sa peau ; Quant à moi je me fais d’abord plaisir.

Michel RAIMBAUD

(Janvier 1977)

Catalogue du Musée de Tessé (Le Mans) – Exposition du 4 mars au 10 avril 1977